プロダクト開発においては、市場の変化やユーザーの要望に応じて仕様変更が頻繁に発生します。開発の方向性が定まらずどのタスクから着手すべきか、優先順位付けに苦慮するケースも多いでしょう。

開発における仕様変更や優先順位付けの課題を解決する手法として、アジャイル開発で用いられるプロダクトバックログが注目されています。開発すべき項目と優先順位を可視化することでチーム全体の認識を統一し、計画的な開発を実現しましょう。

本記事では、プロダクトバックログの基本的な考え方から具体的な作成手順、管理すべき項目について詳しく解説します。

プロダクトバックログとは?

プロダクトバックログとは、プロダクト開発で実現すべき機能や修正項目などを、優先順位を付けて一覧にしたリストです。開発チームはプロダクトバックログを共通の指針とするため、関係者全員が開発の方向性を理解する情報源としての役割を担います。市場やビジネスの状況に応じて内容は常に更新されるため、開発の進捗を示す動的な計画書といえるでしょう。

プロダクトバックログとバックログの違い

バックログとは、未処理のタスクや課題をまとめたリスト全般を指す言葉です。一方、プロダクトバックログはプロダクト全体のゴール達成に必要な項目を網羅した、長期的な計画書を意味します。

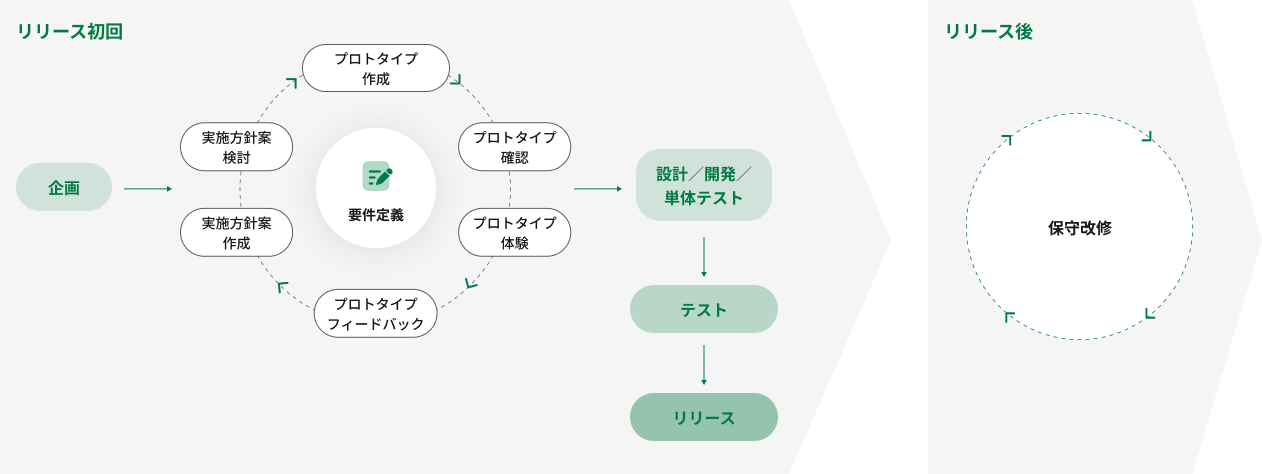

プロダクトバックログは、特に「アジャイル開発」という手法で重要な役割を果たします。アジャイル開発とは、計画から設計、開発までを短期間で繰り返し、仕様変更へ柔軟に対応する開発手法です。この手法では、プロダクト全体の長期的な計画書であるプロダクトバックログの中から、特定の短期間で取り組むタスクを抜き出した「スプリントバックログ」を作成します。このように、プロダクトバックログがプロダクト全体の計画であるのに対し、スプリントバックログは短期的な作業計画という点で明確に区別されます。

プロダクトバックログと要件定義の違い

要件定義とは、開発プロジェクトの初期段階でシステムの仕様や機能を詳細に決定する工程です。一方、プロダクトバックログはビジネス環境の変化に対応し、内容や優先順位が柔軟に見直されます。開発初期に仕様を固める要件定義と、状況に応じて更新するプロダクトバックログは、計画の柔軟性という点で異なります。

プロダクトバックログで管理する項目

プロダクトバックログには、ユーザーに提供する新しい機能だけでなくプロダクトの品質を維持し、将来の価値を高めるためのさまざまな項目が含まれます。一般的にバックログに含まれる項目は「フィーチャー」「バグ修正」「技術的負債」「知識獲得」の4つのカテゴリーに分類して管理されます。

フィーチャー

フィーチャーとは、ユーザーにとって価値をもたらす新しい機能や性能のことです。多くの場合「〇〇として、△△したい。なぜなら□□だからだ」という形式の「ユーザーストーリー」として記述されます。ユーザーストーリーを用いれば、開発チームは機能が誰のために、何を解決するのかを明確に理解できるでしょう。

関連する複数のフィーチャーは「エピック」という大きな単位でグループ化されることもあります。フィーチャーはプロダクトの価値を直接高める要素であり、プロダクトバックログの中心的な項目です。

バグ修正

バグ修正とは、リリース済みのプロダクトに存在する不具合や欠陥を修正する作業のことです。プロダクトの不具合はユーザーの正常な利用を妨げ、プロダクトの価値を低下させる原因になり得ます。そのため、新しい機能の開発と同じようにプロダクトバックログ上で管理し、計画的に対応することが求められます。

修正作業の優先順位は、不具合がユーザー体験に与える影響の深刻度や発生頻度などを基に判断されるのが一般的です。

技術的負債

技術的負債とは、短期的な視点で開発を進めた結果、将来的に修正や改善が必要となる構造上の問題点のことです。例えば場当たり的なコード修正や不十分な設計などが該当します。

技術的負債を放置すると金融負債の利息のように問題が膨らみ、将来の機能追加やメンテナンスが困難になる可能性があります。そのためプロダクトバックログに項目として追加し、計画的に解消していくことがプロダクトの健全性を保つ上で重要です。

知識獲得

知識獲得とは、将来の開発に必要な情報を得るための調査や試作といった活動を指します。例えば新しい技術の導入可能性を探るための調査や、設計の妥当性を検証するためのプロトタイプ作成などです。

知識獲得のための活動は直接的なユーザー価値を生むものではありませんが、開発における不確実性を減らし、手戻りのリスクを低減させる効果があります。そのためプロダクトバックログ上で他の項目と同様に管理し、計画的に時間を確保することがプロジェクト全体の効率化につながります。

プロダクトバックログの作成方法

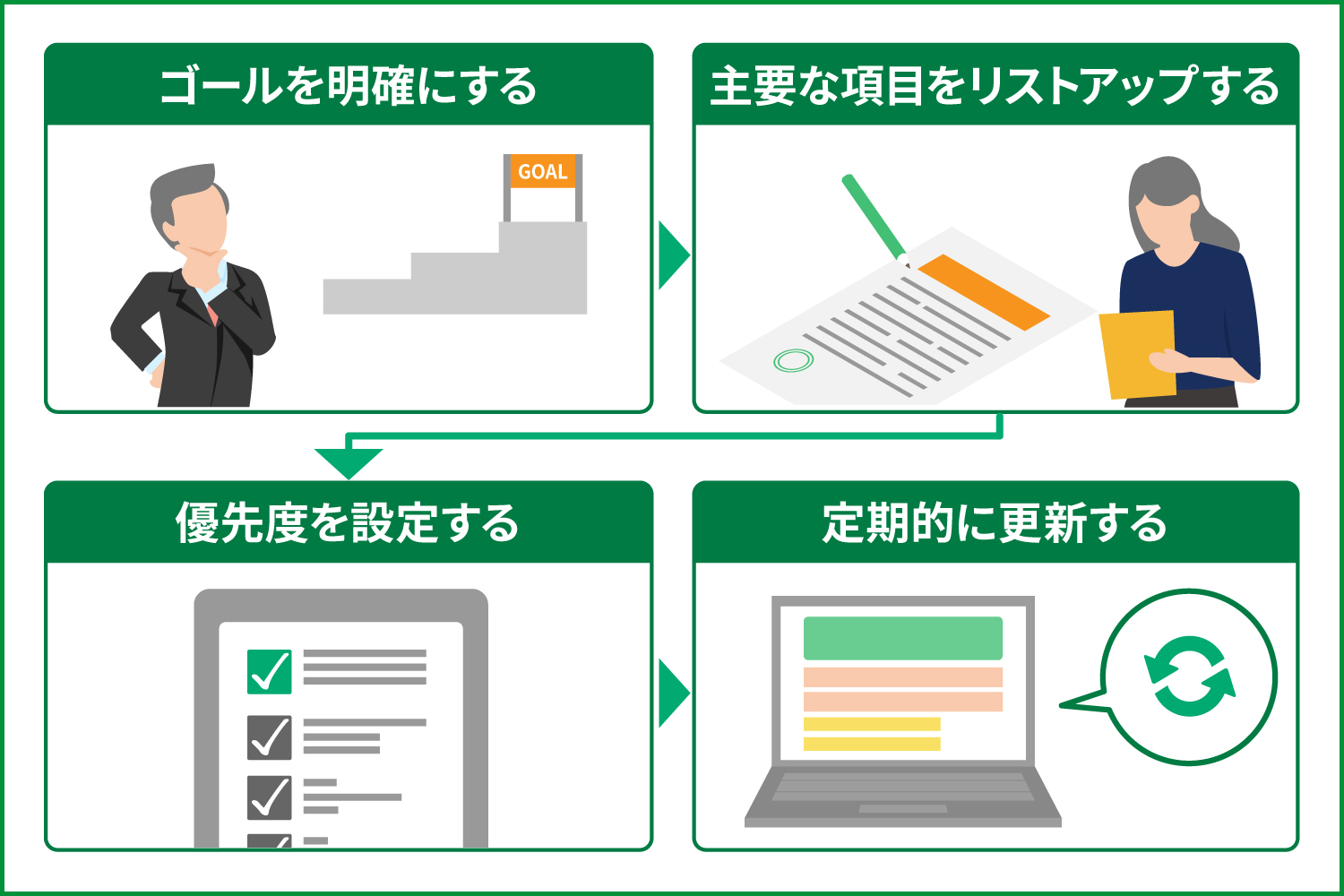

プロダクトバックログの作成は、単にタスクを並べる作業ではありません。プロダクトが目指す方向性を定め定めた方向性から具体的な項目へと落とし込んでいく、体系的なプロセスが必要です。ここでは基本的な作成手順を4つのステップに分けて解説します。

ゴールを明確にする

はじめに、プロダクトが達成すべき長期的な目標である「プロダクトゴール」を明確に設定します。プロダクトゴールは開発チームが進むべき方向を示す羅針盤であり、今後の意思決定における重要な判断基準です。チーム全員でゴールに対する共通認識を持つことで、一貫性のあるプロダクト開発が実現します。

主要な項目をリストアップする

プロダクトゴールが定まったら、ゴールを達成するために必要となる機能やタスクを可能な限り全て洗い出します。リストアップの時点では優先順位や詳細な仕様は考慮せずチームでアイデアを出し合い、プロダクトバックログアイテムとしてリスト化することが重要です。各項目は開発チームの誰もが内容を理解できるよう、ユーザーストーリーなどの形式を用いて具体的に記述します。

優先度を設定する

リストアップした項目に対して、開発に着手する順番を決めるための優先度を設定します。優先度は、ユーザーへの提供価値やビジネス上の重要度、開発コスト、リスクといった複数の観点を基に総合的に判断することが重要です。これにより、開発チームは限られたリソースの中でプロダクト価値を最大化する項目から効率的に取り組めます。

定期的に更新する

プロダクトバックログは、一度作成したら終わりではなく、定期的な更新が不可欠です。市場の変化やユーザーからのフィードバックに応じて項目の追加や削除、優先順位の見直しを行います。継続的なメンテナンスを通じて、プロダクトバックログはプロダクトの現状を正確に反映した計画書になります。

プロダクトバックログで優先順位を可視化しよう!

プロダクトバックログは、開発すべき項目を優先順位に沿って管理する変化に対応するための動的な計画書です。フィーチャーやバグ修正、技術的負債といった多様な項目を一元管理し、ゴール設定から定期的な更新までを行うことでその価値は最大限に発揮されます。開発の方向性をチーム全体で共有し透明性を高める上で、プロダクトバックログは重要です。

企画からアジャイル開発までを一気通貫で支援している株式会社SPは、プロダクトバックログを活用した柔軟なシステム開発を得意としています。プロダクト開発の計画や優先順位付けにお悩みの企業担当者様は、ぜひ株式会社SPへお問い合わせください。専門的な知見からそれぞれの状況に適した開発プロセスをご提案します。