区分所有者の高齢化や役員のなり手不足は、多くのマンションが抱える共通の課題です。管理組合の運営が一部の人に集中したり、専門知識の不足から適切な管理ができなかったりするケースも少なくありません。

そこで、解決策として注目されているのが、管理組合の運営を外部の専門家に委託する「第三者管理方式」です。専門家の知見を活用することで、管理の質と継続性を確保し、結果としてマンションの資産価値を守れます。

本記事では、第三者管理方式の具体的なメリットと、導入前に知っておくべきデメリットについて詳しく解説します。

第三者管理方式とは?

第三者管理方式とは、管理組合の運営そのものを、マンション管理士や管理会社などの外部専門家に委託する管理形態です。役員のなり手不足や区分所有者の高齢化は、多くのマンションが直面する深刻な課題です。このような問題が原因となり、管理が十分に機能しなくなるケースも少なくありません。

このような背景から、管理の専門性と継続性を確保する手段として、第三者管理方式が注目されています。国土交通省もこの動きを後押ししており、「マンション標準管理規約」を改正したことで、外部専門家が管理者や理事に就任できるようになりました。

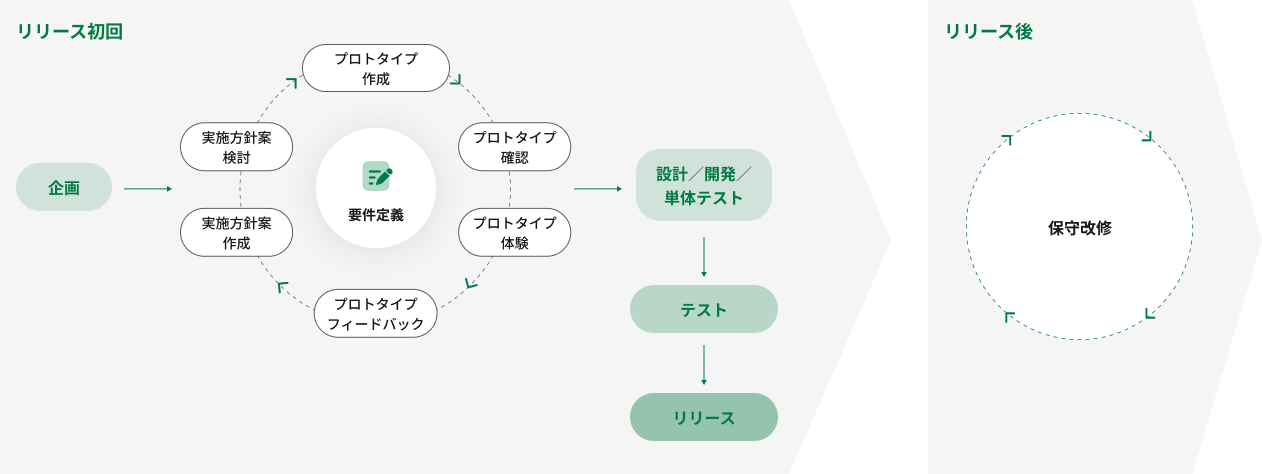

主な方式には、専門家が理事会の役員として加わるタイプや、理事会を設けずに外部管理者が総会の監督のもとで業務を行うタイプなどがあります。マンションごとに抱える課題や、目指す運営体制に合わせて、これらの方式の中から適切な形態を選ぶことが大切です。

第三者管理方式のメリット

第三者管理方式の導入は、役員のなり手不足や高齢化、専門知識の不足など、多くの管理組合が抱える運営上の課題を解決する有効な手段です。外部の専門家が運営の中心を担うことで、日々の業務負担や心理的なプレッシャーが軽減されるだけでなく、管理運営全体の質が向上し、結果としてマンションの資産価値の維持にもつながります。

ここでは、導入によって期待できる具体的なメリットを4つの側面から詳しく見ていきましょう。

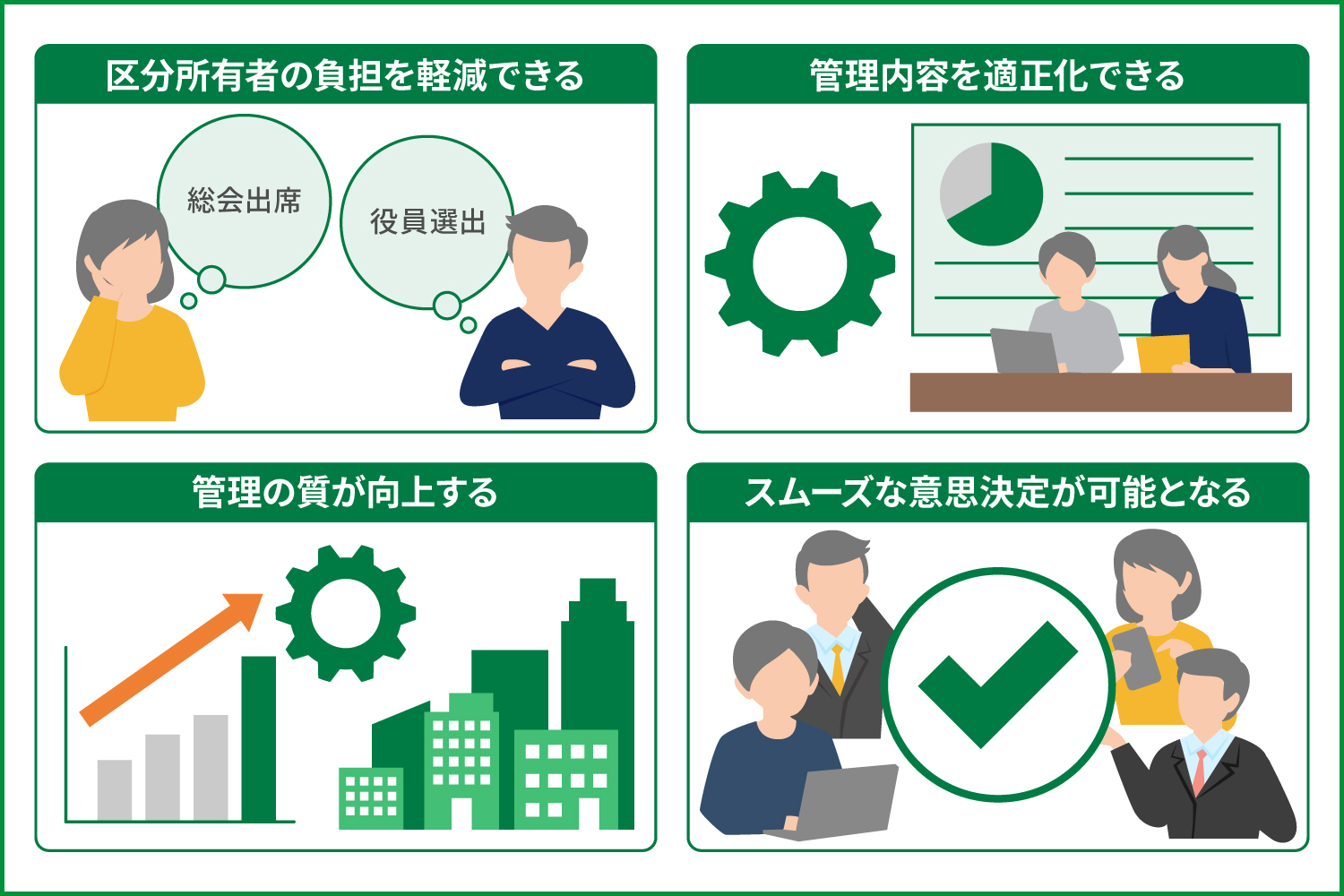

区分所有者の負担を軽減できる

第三者管理方式を導入する大きなメリットの一つは、区分所有者の負担を大幅に軽減できる点です。役員のなり手不足は多くのマンションで深刻な問題であり、特に現役世代や高齢の住民にとって理事会活動は時間的にも精神的にも大きな負担です。

外部の専門家が運営を担うことで、区分所有者は理事会役員に就任する必要がなくなり、日々の管理業務やそれに伴う責任から解放されます。これにより、住民間で役員を押し付け合うといったトラブルの発生を防ぎ、良好なコミュニティの維持にもつながります。

管理内容を適正化できる

専門家が客観的な立場で運営に関わることで、管理組合の運営をより適切に行える点も利点です。従来の管理方式では、特定の区分所有者の意見が過度に反映されたり、管理会社との関係から不要な工事が提案されるといった懸念がありました。

第三者である専門家は、特定の利害関係にとらわれず、マンション全体の利益を追求する視点で物事を判断します。長期修繕計画の見直しや業者選定においても、専門的な知見に基づいた公平な判断が下されるため、コストの適正化も期待できるでしょう。これにより、管理組合の運営における透明性が高まり、健全な財産管理へとつながります。

管理の質が向上する

マンション管理士や管理会社といった専門家が運営に携わることで、管理の質そのものが向上します。マンション管理に関する法律や規約は複雑であり、頻繁な法改正にも対応しなくてはなりません。専門家であれば、これらの専門知識を駆使して、法令を遵守した適切な管理業務を遂行します。

また、日々の細かなトラブルへの対応や、長期的な視点に立った修繕計画の策定においても、豊富な経験に基づいた質の高い判断が期待できるでしょう。結果として、管理運営全体が効率化・合理化され、住民が安心して暮らせる環境の維持につながります。

スムーズな意思決定が可能となる

第三者管理方式は、迅速な意思決定を可能にする点もメリットです。従来の理事会による合議制では、役員間の意見調整に時間がかかり、重要な決定が滞るケースも少なくありませんでした。専門家が管理者として判断を下す体制では、課題に対してスピーディーな対応が期待できます。

特に、設備の故障といった緊急性の高いトラブルが発生した際に、この迅速さは大きな強みとなります。もちろん、大規模な工事の実施といった重要事項は総会での決議が必要ですが、日常的な運営における意思決定の速度は向上するでしょう。

第三者管理方式のデメリット

第三者管理方式には多くの利点がありますが、導入にあたっては慎重な検討が必要となるデメリットも存在します。コスト面の課題だけでなく、運営を外部に委ねることで生じるリスクや、住民の当事者意識が薄れる可能性も十分に考慮しなければなりません。

ここでは、導入を判断する上で把握しておきたい注意点を、4つの側面から詳しく解説します。

管理費が高くなる

第三者管理方式を導入する場合、管理費が高くなるのが一般的です。これは、管理者となるマンション管理士や管理会社といった外部の専門家に対して、役員報酬や業務委託費用を支払う必要があるためです。

この費用は、マンションの規模や委託する業務の範囲によって変動しますが、区分所有者にとっては新たな金銭的負担となります。そのため、専門家の介入によって得られる管理の質の向上や負担軽減といったメリットと、増加するコストを比較衡量することが重要です。

導入を検討する際は、費用対効果を事前にシミュレーションし、管理組合内で慎重に合意形成を図る必要があります。

利益相反のリスクがある

第三者管理方式、特に管理会社が管理者となる場合には、利益相反のリスクに注意が必要です。つまり、管理者が自社の利益を優先し、管理組合全体の利益に反する行動をとる可能性があることです。

具体的には、大規模修繕工事などの際に、競争入札を行わずに自社や関連会社へ不当に高額な費用で工事を発注するといったケースが想定されます。このような事態を防ぐためには、管理者から独立した監事を設置するなど、区分所有者による厳格なチェック体制を規約で定めておくことが重要です。

運営ノウハウを蓄積しにくい

管理運営を外部の専門家に任せきりにすると、区分所有者の間で運営ノウハウが蓄積されにくくなるデメリットがあります。日々の管理業務や将来の課題について考える機会が減ることで、住民の管理組合への関心自体が低下する恐れもあります。

この状態が長く続くと、万が一、管理者の業務執行に問題があったとしても、誰もそれに気付けず、対応が遅れる事態に陥りかねません。専門家に任せきりにするのではなく、区分所有者が当事者意識を失わないようにするための工夫が求められます。

一度変更すると戻しにくい

第三者管理方式は、一度導入すると、従来の管理組合運営の体制に戻すのが難しくなる側面もあります。専門家による運営に慣れると、区分所有者の間で「自分たちで再び運営を担おう」という意欲を高めるのが難しくなるためです。

また、管理方式を変更するには、多くの場合、管理規約の変更を伴うため、総会での特別な決議が必要です。住民の関心が低下した状態では、この高いハードルを越えるための合意形成は非常に困難でしょう。そのため、導入の決定は、将来にわたってこの方式を継続することを前提とした、慎重な判断が求められます。

第三者管理方式のメリット・デメリットを把握しておこう!

第三者管理方式は、役員のなり手不足を解消する有効な手段ですが、コスト増などのデメリットも存在します。専門家による質の高い運営が期待できる反面、利益相反のリスクには注意が必要です。導入を検討する際は、これらのメリット・デメリットを総合的に判断することが重要です。

株式会社SPの「PROTHIRD」は、三菱UFJ信託銀行との協業による専門性とデジタル技術(DX)を活用し、透明性の高い運営を可能とします。スマートフォンアプリを使って住民の負担を軽減し、資産価値の維持に役立つ新しい管理の形を提案します。

ご自身のマンションに適した管理方法について、ぜひ一度お気軽にご相談ください。