多くの企業で人手不足が課題となる中、生産性の向上は重要な経営課題です。AI技術の活用が注目されていますが、生成AIとAIエージェントの違いや、具体的な活用方法が分からず、導入に踏み出せないケースも少なくありません。

そこで重要になるのが、生成AIとAIエージェントのそれぞれの特性を理解し、自社の業務にどう活かせるかを見極めることです。これらの技術を適切に活用することで、定型業務を自動化し、組織全体の業務効率を大きく向上させることが可能です。

本記事では、生成AIとAIエージェントの基本的な特徴から、代替できる具体的な業務、導入時に押さえておくべき注意点までを分かりやすく解説します。

生成AIやAIエージェントの特徴

生成AIとAIエージェントは、しばしば混同されますが、それぞれ異なる役割を持っています。生成AIは、ユーザーの指示に従い、文章や画像などのコンテンツを新たに作り出す「創造」を得意としています。

一方、AIエージェントは、あらかじめ設定された目標に向かって自ら状況を判断し、必要なタスクを自動で実行する「自律的な行動」に特化しています。

生成AIの特徴

生成AIは、ユーザーからの指示に基づき、新しいコンテンツを自動で作り出す技術です。その役割は文章の作成や要約、翻訳、さらには画像や音声、動画の生成など多岐にわたります。

生成AIは事前に大量のデータを学習することで、人間が作成したような自然なアウトプットを可能にします。あくまでユーザーの指示に対して受動的に応答するツールとしての側面が強く、特定の業務プロセスを自律的に実行するわけではありません。

AIエージェントの特徴

AIエージェントは、設定された目標を達成するために自律的に行動するシステムです。周囲の状況を認識し、何をすべきかを自ら判断して、一連のタスクを自動で実行します。Webサイトの情報を収集したり、他のシステムと連携したりすることで、目標達成に必要な手段を能動的に選択できる点が大きな特徴です。

さらに、過去の実行結果から学習することで、パフォーマンスは継続的に改善されます。そのため、単なるツールではなく、業務プロセスそのものを代替する「実行者」としての役割を担います。

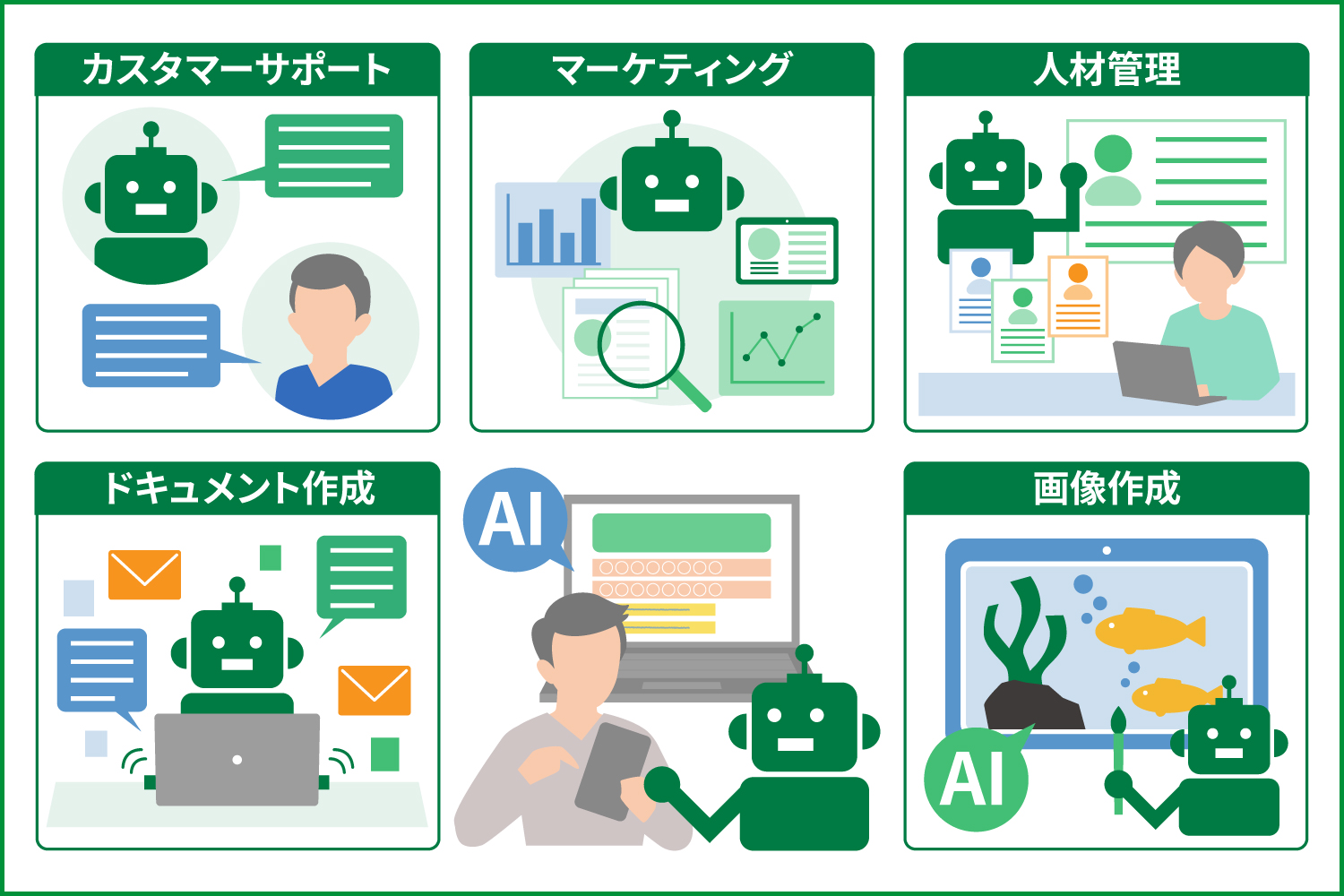

生成AIやAIエージェントで代替できる業務

生成AIとAIエージェントは、カスタマーサポートやマーケティング、ドキュメント作成など、さまざまな業務の自動化や効率化に役立ちます。AI技術を活用することで、定型的な作業をAIに任せ、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

カスタマーサポート

カスタマーサポート業務では、AI技術が大きな役割を果たします。例えば、AIチャットボットを導入すれば、顧客からの定型的な問い合わせに24時間365日自動で対応が可能です。これにより、オペレーターは人間ならではの共感力や判断力が求められる高度な相談に専念でき、顧客満足度の向上に直接つながります。

さらに、AIエージェントが顧客情報を参照し、生成AIが自然な回答を作成することで、パーソナライズされた顧客対応が可能になります。

マーケティング

マーケティング分野でも、AI技術は施策の立案から実行までを幅広く支援します。例えば、生成AIを活用して市場データやトレンドを分析し、その結果をもとにターゲット顧客に響く広告文やSNS投稿文を自動で作成できます。

これにより、広告クリエイティブの制作工程が効率化され、キャンペーンの迅速な展開が可能になるでしょう。さらに、AIエージェントが顧客の購買履歴を分析してセグメント分けを行い、各セグメントに最適化されたプロモーションを自動で実行することも可能です。

人材管理

人材管理の領域では、AIエージェントが採用から労務管理までの定型業務を効率化します。例えば、応募書類の自動スクリーニングや面接日程の調整といった採用プロセスの一部を自動化することが可能です。これにより、人事担当者は採用候補者との丁寧なコミュニケーションに時間を確保でき、採用のミスマッチ防止につながります。

AIは蓄積された人事データを分析し、客観的な視点から適切な人員配置を提案することもできます。

ドキュメント作成

生成AIは、議事録や報告書、メール文面といった多様なドキュメントの作成を効率化します。例えば、会議の音声データをテキスト化し、その内容を要約して議事録の草案を自動で作成することが可能です。

また、作成したドキュメントの要約や、指定した言語への翻訳も瞬時に行えます。従業員はゼロから文章を作成する手間から解放され、企画や分析といった思考を要するコア業務へリソースを再配分できます。

画像作成

生成AIは、テキストで指示するだけでオリジナルの画像を自動生成できます。広告用バナーやWebサイトの挿絵、SNS投稿用の画像なども、デザインスキルがなくても作成可能です。これにより、画像制作にかかる時間や外部委託のコストを大幅に削減可能です。

また、ユーザーが画像生成を体験できるキャンペーンなど、新しいマーケティング施策への応用も期待できます。アイデアを素早く視覚化できるため、企画立案のスピード向上にもつながります。

生成AIやAIエージェントを活用するときの注意点

生成AIやAIエージェントは業務効率化に役立つ一方、活用には注意すべき点が存在します。機密情報の漏洩や、AIが誤った情報を生成するリスクを理解し、運用するための体制を整えることが不可欠です。

情報漏洩のリスク

公開されている生成AIサービスに、顧客情報や社内の機密情報を入力した場合、情報漏洩につながる危険性があります。入力したデータがAIの学習に利用され、他のユーザーへの回答として意図せず外部に表示される可能性があるためです。

対策として、社内で利用ガイドラインを定めて入力情報を制限したり、セキュリティが確保された閉域環境で利用できる法人向けサービスを選んだりすることが重要です。

ハルシネーションのリスク

生成AIは、学習データにない情報を補完しようとして、事実に基づかないもっともらしい情報を生成してしまう「ハルシネーション」を起こすことがあります。

AIが生成した情報をそのまま信じると、誤った内容の資料を作成したり、顧客に不正確な案内をしてしまう恐れがあります。そのため、AIからの回答は人間が真偽を確認するプロセスを設けたり、RAGのような技術で回答精度を高めたりする対策が重要です。

運用のための体制構築

AIを効果的に活用するには、まず「どの業務を自動化するのか」という導入目的を明確にすることが不可欠です。その上で、情報セキュリティや倫理的配慮を盛り込んだ利用ガイドラインを策定し、従業員のAIリテラシーを向上させる研修などを実施する必要があります。

AIはあくまで業務を支援するツールであることを社内で共有し、円滑に運用するための体制を構築することが、導入後の成果につながります。

生成AIやAIエージェントを活用して業務効率化を図ろう!

生成AIとAIエージェントは、コンテンツ作成やタスクの自律的な実行により、多様な業務を代替できる可能性を秘めています。ただし情報漏洩やハルシネーションといったリスクも存在するため、安全に利用するための対策が不可欠です。AIの特性と注意点を理解し活用することで、企業は業務効率化と生産性向上を実現できるでしょう。

株式会社SPは、お客様の現場に寄り添い、まだ言葉になっていない潜在的な課題まで把握した上で、適切なソリューションを提案します。小規模な実証実験から始める段階的な導入支援も行っているため、自社に合ったAI活用を低リスクで実現できます。生成AIやAIエージェントの導入に関するお悩みは、ぜひお気軽にご相談ください。