医療現場では、日々の診療に加え、複雑な事務作業や部門間の情報連携など、多くの業務が発生しています。医療従事者の負担増加や慢性的な人材不足は、医療の質を維持する上で大きな課題です。

このような状況を改善する手段として、医療DX(デジタル・トランスフォーメーション)への期待が高まっています。デジタル技術を活用し、業務プロセスを見直すことで、医療現場の課題解決を目指しましょう。

本記事では、医療DXの概要から、その必要性、導入によって得られる効果、そして具体的な推進ステップについて詳しく解説します。

医療DXとは?

医療DXとは、デジタル技術を活用することで、保健・医療・介護の各プロセスにおける情報を最適化し、業務効率化や医療の質の向上を目指すことです。具体的には、電子カルテの標準化やオンライン資格確認システムの導入などが進められています。 適切に医療DXを進めることで、医療従事者の業務負担軽減や、患者さん一人ひとりに合わせたより良い医療の提供を目指せます。

なぜ医療DXが必要とされているのか?

昨今の日本では、少子高齢化が進行し医療ニーズが増大する一方で、医療従事者の不足や長時間労働が深刻化しています。このような状況を打開し、持続可能な医療提供体制を確保する手段として、デジタル技術の活用が求められているのです。

政府も「医療DX令和ビジョン2030」を掲げ、全国医療情報プラットフォームの創設や電子カルテ情報の標準化などを推進し、質の高い医療サービスの実現を目指しています(※)。 患者さんが自分自身の医療情報にアクセスしやすくなることも、医療DXが目指す姿の一つです。

※厚生労働省『「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム』

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_210261_00003.html

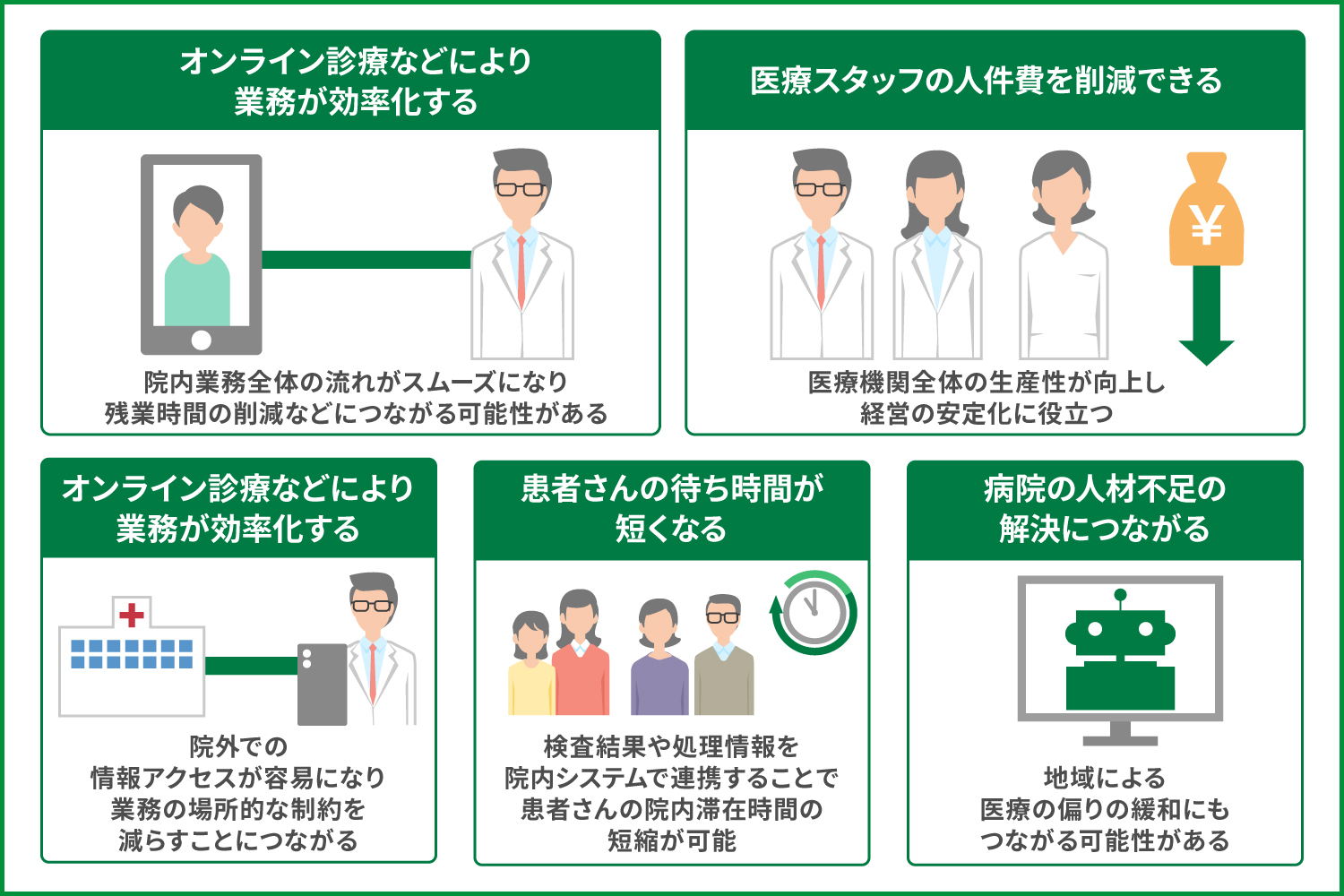

医療DXを進めることによる効果

医療DXを推進することで、業務効率化やコスト削減、患者満足度の向上など、医療現場に多くのメリットが期待できます。

オンライン診療などにより業務が効率化する

オンライン診療を導入することで、患者さんの受付や誘導といった業務を軽減できます。 電子カルテやWeb問診システムと連携すれば、診療記録の作成が効率化され、関連情報へのアクセスも容易になり、診療前後の事務作業の負担も軽減されるでしょう。

これにより、医療スタッフは、より専門性の高い業務や患者さんとのコミュニケーションに時間を割けるようになります。 結果として、院内業務全体の流れがスムーズになり、残業時間の削減などにつながる可能性があります。

医療スタッフの人件費を削減できる

医療DXによる業務プロセスの自動化や効率化は、人件費の削減にもつながります。

例えば、AIを活用した画像診断支援システムが医師の読影業務をサポートしたり、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)が定型的な事務作業を自動化したりすることも可能です。

より効率的に業務をこなせるようになると、時間外労働の削減や、より付加価値の高い業務へ人員を割くことが可能になります。結果的に、医療機関全体の生産性が向上し、経営の安定化に役立つでしょう。

オンライン診療などにより業務が効率化する

医療DXにより院内でさまざまなデータを連携できるようになると、情報伝達の遅延や二重入力といった無駄を削減できます。例えば、検査データや画像情報、処方歴などを一元的に管理できれば、チーム医療の質の向上や、カンファレンス・申し送り業務の効率化が期待できます。

さらに、クラウド型システムを活用すれば、訪問診療時など院外での情報アクセスも容易になり、業務の場所的な制約を減らすことにもつながるでしょう。

患者さんの待ち時間が短くなる

オンライン予約システムや自動受付機の導入は、来院時の受付手続きを簡略化し、患者さんの待ち時間の短縮につながります。さらに問診システムを活用すれば、診察前の情報収集が効率化され、よりスムーズに診察が開始できるでしょう。

また、検査結果や処方情報を院内システムで連携させることにより、院内全体で患者さんの滞在時間を短縮することも可能です。患者さんの満足度向上だけでなく、待合室の混雑緩和にもつながります。

病院の人材不足の解決につながる

医療DXには、医療現場における慢性的な人材不足の解消というメリットも期待できます。デジタル技術の活用によって定型業務が自動化されれば、医療スタッフはより専門的な業務に集中できるようになり、業務負担が軽減できるでしょう。

また、負担軽減は離職率の低下につながり、働きがいのある職場環境は新たな人材確保においても有利に働きます。さらに、オンライン診療や遠隔医療技術の活用は、地域による医療の偏りの緩和にもつながる可能性があります。

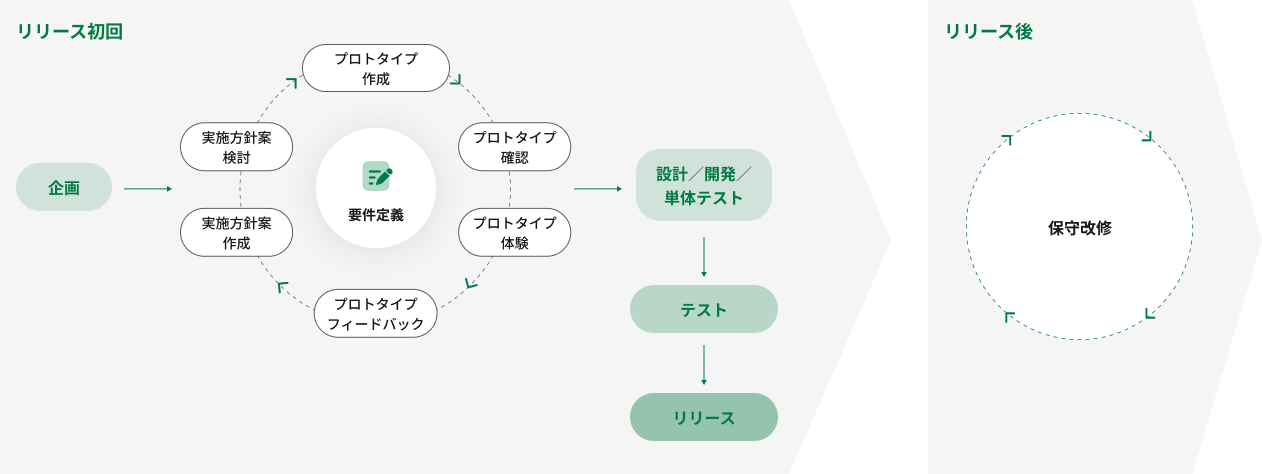

医療DXを推進するときの具体的な流れ

医療DXを効果的に進めるためには、課題の把握から改善まで、段階を踏んで進めることが重要です。

医療現場の課題を明確にする

医療DXを始めるにあたり、まずは自院が抱える課題を正確に把握することが重要です。診療の流れや必要な事務作業について詳細に分析し、非効率なことがないかを洗い出しましょう。

医師や看護師、事務スタッフなど、さまざまな立場の人から意見を聴取することも、潜在的な問題点を発見する上で有効な手段です。また、患者さんからのフィードバックや満足度調査も、改善すべき点を特定するための重要な情報源です。

解決策を検討する

明確になった課題に対して、どのようなデジタル技術やシステムが有効か、多角的に検討します。電子カルテ、オンライン診療、予約システムなど、課題解決につながり得る複数の選択肢を比較し、自院の規模や課題、予算に合ったものを選定することが重要です。

なお、導入効果を事前に検証するPoC(概念実証)の実施は、本格導入後のミスマッチを防ぎ、リスクを低減するために効果的です。外部の専門家やITベンダーに相談し、客観的なアドバイスを求めることも、解決策を見つける上で役立つでしょう。

新システムを導入する

解決策として導入するシステムが決定したら、具体的な導入計画を策定します。選定したベンダーと緊密に連携を取りながら、スケジュールや機能、既存システムからのデータ移行手順などを詳細に詰めていくことが大切です。

また、新しいシステムをスタッフがスムーズに利用できるよう、操作方法に関する研修やマニュアル整備も欠かせません。 導入初期の混乱を避けるためには、全部門一斉ではなく段階的に導入を進めたり、テスト運用期間を設けたりすると良いでしょう。

運用しながら改善する

新システムを導入し、運用を開始した後は、定期的に効果測定を行い、導入前に設定した目標の達成度合いを確認することが大切です。

また、利用者である医療スタッフや患者さんからフィードバックを積極的に収集し、使い勝手や業務効率の変化を把握することも重要です。 これらの情報をもとに、システムの機能改善や運用方法の見直しを継続的に行い、医療DXの効果を高めていきましょう。

医療DXを推進して現場の課題を解決しよう!

医療DXは、業務効率化や医療の質向上、患者満足度の向上といった多くの効果をもたらし、医療現場が抱えるさまざまな課題解決につながります。医療DXを進めるには、現場の課題を明確にし、適切な解決策を検討し、導入、運用しながら改善という段階的なアプローチが重要です。医療DXを適切に進めることで、医療従事者の負担軽減や人材不足の解消、そしてより良い医療サービスの提供が期待できるでしょう。

株式会社SPは、「現場に寄り添ったデジタル化」をテーマに、お客様の潜在的な要望をくみ取り、段階的なDX支援で課題解決をサポートします。医療分野における豊富な開発実績と専門知識を生かし、お客様の状況に合わせたサービスを提供しています。医療DXに関するお悩みやご相談は、ぜひお気軽に株式会社SPへお問い合わせください。