マンションの役員のなり手不足は深刻な問題となっており、理事会運営そのものが困難になるケースも増えています。住民の高齢化や管理への無関心も、役員の負担を増大させる一因です。

このような課題を解決する選択肢として、第三者管理方式が注目されています。専門家の知見を活用し、管理組合の運営を効率化することが可能です。

本記事では、第三者管理方式の3つの類型や、理事会方式からの移行手順、導入時の注意点について詳しく解説します。

第三者管理方式は3つに分けられる

役員のなり手不足や住民の高齢化といった課題を背景に、第三者管理方式を導入する管理組合が増えています。第三者管理方式は、国土交通省が示すマンション標準管理規約でも言及されています。

専門家がどの程度関与するかによって、「理事・監事外部専門家型」「外部管理者理事会監督型」「外部管理者総会監督型」の3つの類型に分けられます。

理事・監事外部専門家型または理事長外部専門家型

理事・監事外部専門家型は、現行の理事会を維持したまま、役員の一部または理事長のみを外部の専門家へ委託する形態です。

マンション管理士や弁護士などの専門家が理事や監事に就任し、法律や建築に関する知識を活かして理事会の運営をサポートします。理事会自体は存続するため、区分所有者も引き続き運営に主体的に関与することが可能です。

専門家が加わることで、大規模修繕計画の精査や管理規約の見直しといった課題へ的確に対応できます。役員の負担を軽減しつつ、管理のノウハウを組合内に残せるため、第三者管理方式の中では比較的導入しやすい点が特徴です。

外部管理者理事会監督型

外部管理者理事会監督型とは、管理組合の実務執行を外部管理者に委ね、理事会は管理者への監督に特化する方式です。この形態では、総会で選任されたマンション管理士などの外部専門家が、予算執行や建物維持管理といった実務全般を一手に担います。

一方、理事会は日々の煩雑な業務から解放され、外部管理者の業務報告を承認したり、次期活動計画を精査したりする監督機関としての役割を果たします。専門家による効率的な業務執行と、住民代表によるチェック機能が両立するため、管理の透明性を確保しやすい点が特徴です。

理事会を残しつつも役員の負担を大幅に軽減できるため、完全な外部委託には抵抗がある管理組合に適した選択肢と言えます。

外部管理者総会監督型

外部管理者総会監督型は、理事会を設置せず、外部の専門家が管理者として管理組合の業務を執行する方式です。この形態を導入すると、区分所有者は役員に就任する必要がなくなり、なり手不足の問題を軽減できます。

管理者の業務執行を監督する機関は、年に一度開催される定時総会のみである点が特徴です。そのため、住民の管理への関心が薄れやすく、管理会社が管理者となる場合は利益相反行為が発生するリスクに注意が必要です。

役員の確保が極めて困難なマンションや、管理不全に陥っているマンションにとって、有力な選択肢となる管理形態になります。

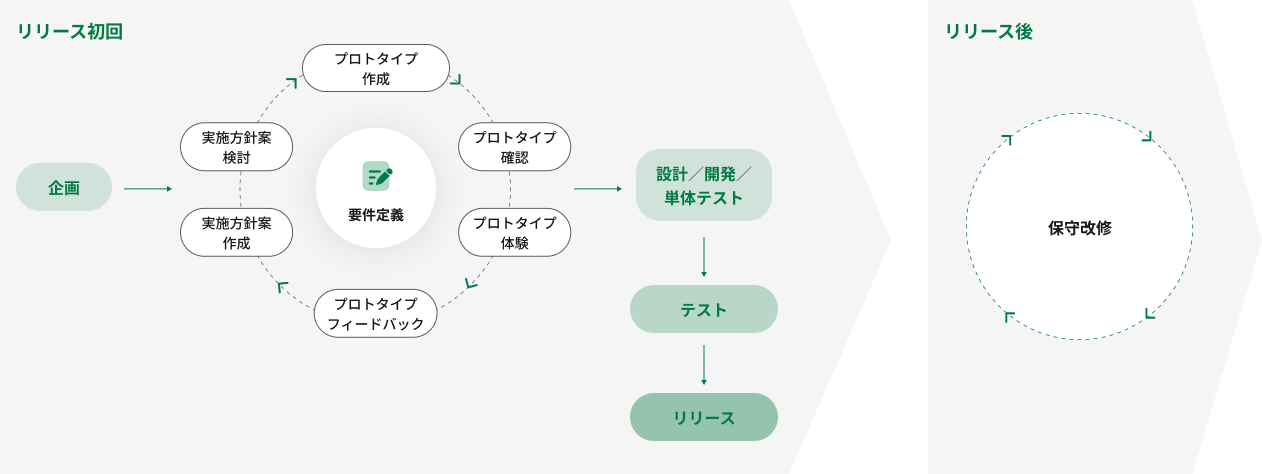

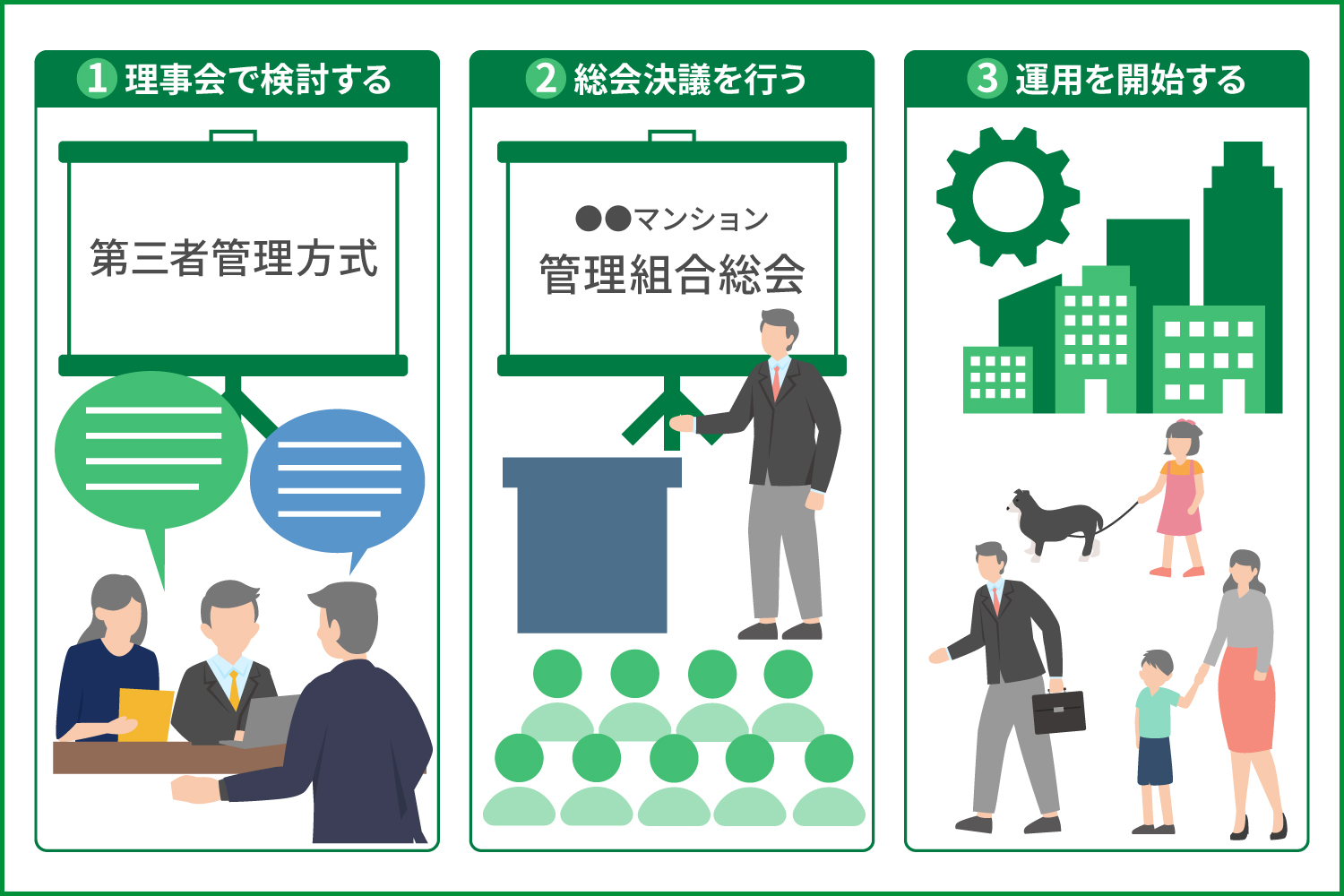

理事会方式から第三者管理方式への移行手順

現在の理事会方式から第三者管理方式へ円滑に移行するには、段階的な手順を踏むことが重要です。

まず理事会で導入の是非を慎重に検討し、どの方式が自分たちのマンションに適切かを見極め、管理規約の改正案を作成します。その後、総会で区分所有者全体の合意形成を図り、特別決議を経てから新しい管理体制での運用を開始する流れです。

理事会で検討する

まず、理事会で現在の管理組合が抱える課題を洗い出し、第三者管理方式の導入が本当に必要か議論することから始まります。

次に、3つの類型の中から、マンションの実情により適した方式の選択が重要です。同時に、委託する外部専門家の候補を選定し、業務範囲や報酬について具体的な条件を詰めていく必要があります。理事会での検討結果に基づき、管理規約の改正案を作成して、総会に提出する準備が整います。

総会決議を行う

第三者管理方式を導入するには、管理組合の基本的なルールである管理規約の変更が不可欠です。理事会で作成した規約改正案を総会に上程し、区分所有法に定められた「特別決議」で承認を得る必要があります。特別決議の可決には、区分所有者数と議決権総数のそれぞれで4分の3以上の賛成が必要です。

円滑に承認を得るためには、総会開催前に説明会を実施するなど、導入のメリットやコストについて丁寧に説明し、区分所有者の理解を深めるプロセスが欠かせません。総会で正式に承認されて初めて、外部専門家との契約締結や新しい管理体制への移行が可能です。

運用を開始する

総会の特別決議で承認を得たら、選定した外部専門家と正式に業務委託契約を締結します。業務委託契約書には、委託する業務の具体的な範囲や権限、報告義務などを明確に記載することが重要です。

契約締結後、新しい管理規約と契約内容に基づいた運用が始まります。運用開始後は、契約通りに業務が行われているかを確認する仕組みも同時に整備し、実際に機能させることが重要です。

理事会方式から第三者管理方式への移行するときの注意点

第三者管理方式への移行は、役員の負担軽減という利点がある一方、いくつかの注意点も存在します。特に、外部の専門家に運営を委託することから、業務範囲のルールを明確に定め、利益相反が起きないような仕組み作りが求められます。

導入後に後悔しないためにも、しっかりとしたチェック体制を整えておくことが重要です。

ルールを明確にしておく

第三者管理方式へ移行する際は、管理者に委託する業務範囲や権限をルールとして明確に定めることが重要です。特に、管理会社自身が管理者となる場合、自社や関連会社へ不必要な工事を発注するといった利益相反のリスクが伴います。

利益相反のリスクを防ぐためには、例えば、少額修繕の決裁権の上限額を定めたり、大規模修繕工事では複数の業者から見積もりを取ることを義務付けたりするなど、業務委託契約書や管理規約で具体的にルールを定めておく必要があります。

管理者への権限集中によるブラックボックス化を避け、区分所有者の資産を守るためには、曖昧さを排除した厳格なルール作りが不可欠です。

チェック体制を整える

第三者管理方式を導入した後は、管理者に全てを委ねるのではなく、区分所有者によるチェック体制を整えることが重要です。理事会を残す方式では理事会が、理事会を廃止する方式では監事や総会が、その監督機能を担います。

定期的に業務や会計の状況を報告させ、その内容を厳しく監査することで、管理の透明性を確保できます。区分所有者による監督機能が、管理者の業務執行に対する抑止力として働き、管理組合の資産保全につながるでしょう。

しっかりと検討してから第三者管理方式へ移行しよう!

第三者管理方式は、専門家の関与度合いによって3つの類型に分けられます。導入には、理事会での検討や総会での特別決議といった段階的な手順を踏む必要があります。移行後は、業務ルールの明確化やチェック体制の整備といった、適切な運用が不可欠です。

専門家による確実な管理運営を希望する場合は、株式会社SPの「PROTHIRD」も選択肢の一つです。三菱UFJ信託銀行と共同で事業を行っているため、金融機関ならではの専門性や信頼性を活かした安心の管理が期待できます。マンション管理の課題解決に向けて、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。