IT業界のシステム開発では、多くの企業が関わる多重下請構造が広く見られます。しかし、多重下請構造はコミュニケーションの非効率化や責任所在の曖昧さを引き起こし、プロジェクトの品質低下を招く原因になりかねません。

このような問題を避けるためには、多重下請構造から脱却し、信頼できる開発パートナーと直接連携することが重要です。直接契約は、中間コストの削減や開発スピードの向上にもつながります。

本記事では、IT業界における多重下請構造の詳しい仕組みや問題点、階層的な構造から脱却することで得られる具体的なメリットについて解説します。

IT業界の多重下請構造とは?

IT業界における多重下請構造とは、発注者から業務を受注した元請け企業が、その業務の一部を二次下請け、さらに三次下請けへと階層的に再委託する取引構造です。

このピラミッド型の構造は、システムインテグレーター(SIer)を頂点として形成されるケースが多く見られます。業務を複数の企業で分担するこの形態は、IT業界に広く定着した商慣習です。

多重下請構造における契約方式

多重下請構造では、主に「請負契約」と「準委任契約」という2つの契約方式が用いられます。

請負契約は、システムの開発やWebサイトの構築といった成果物の完成を目的とする契約です。一方、準委任契約は、システムの運用や保守など特定の業務行為そのものの遂行が目的です。

実際のプロジェクトでは2つの契約が組み合わされ、階層が深くなるほど発注者による指揮命令が曖昧になるという課題を抱えています。

多重下請構造になる理由

IT業界で多重下請構造が形成される主な理由は、プロジェクトの大規模化と業務の専門分化にあります。

金融機関の基幹システム開発など大規模な案件では、膨大な人員と多様な技術が必要です。元請け企業だけではリソースを確保できないため、各工程を専門の企業に再委託します。また、慢性的なIT人材不足も、外部の協力を得て人員を確保する再委託構造を定着させる一因です。

多重下請構造によって起こりうる問題

多重下請構造は、発注者と開発者の双方にさまざまな問題を引き起こす可能性があります。以下で、代表的な問題を4つご紹介します。

責任の所在がわかりにくくなる

多重下請構造は、プロジェクトにおける責任の所在が曖昧になるリスクを孕んでいます。

例えばシステムに障害が発生した場合、多重下請構造ではどの階層のどの企業に原因があるのか特定するのが難しくなります。企業間で責任の押し付け合いになれば、トラブル発生時の原因究明が遅れ、迅速な問題解決の妨げになりかねません。

なお、発注者が下請企業のエンジニアへ直接指示を出すと、実質的な指揮命令関係が生まれ「偽装請負」と見なされる可能性もあります。この偽装請負は、労働者派遣法に抵触するおそれのある行為です。

業務負荷が大きくなる

多重下請構造は、下層のエンジニアに過度な業務負荷をかける原因になります。

情報伝達の非効率さから仕様変更の指示が遅れる

上位企業が設定した厳しい納期はそのまま維持される

業務が再委託される過程で中間マージンが差し引かれる

多重下請構造によりこのような状況に陥ることが多く、結果として下層のエンジニアに手戻り作業や長時間労働が発生しやすい、報酬が低く抑えられるといった問題が発生しやすくなります。

市場全体の競争力低下につながる

多重下請構造は、IT業界全体の競争力低下につながる可能性もあります。

下層に位置するエンジニアは、単純な作業やテスト工程を任されることが多く、高度なスキルを習得する機会が限られる傾向にあります。この状態が続くと、下層のエンジニアのキャリアパスを固定化させ、新しい技術への挑戦意欲を削ぐ可能性があるでしょう。

エンジニアのモチベーション低下や人材の流出が進むと、人材の成長を妨げ技術革新の停滞を招く可能性があり、日本のIT業界が国際的な競争で後れを取る一因になりかねません。

コストが増加する

多重下請構造には、コストが増加しやすいという問題もあります。業務が下の階層へ再委託されるたび、仲介企業が手数料として中間マージンを差し引く仕組みになっているためです。この仕組みにより、発注者が支払う総額と実際に開発を行う企業が受け取る費用との間に大きな差額が生まれます。

結果としてプロジェクト全体の費用対効果が悪化するため、発注者は本来の開発費以上のコストを負担することが多くなります。

多重下請構造から脱却するメリット

多重下請構造から脱却することは、このような問題を解決し、企業に多くの利点をもたらします。例えば、品質や開発スピードの向上、社内にノウハウを蓄積できる点などが大きなメリットです。

品質向上につながる

多重下請構造から脱却し、開発企業と直接契約を結ぶことは、システム全体の品質向上に直結します。発注者と開発者が直接やり取りすることで、仕様や要件に関する認識の齟齬を防ぎ、手戻りを減らせるためです。

情報伝達の誤解が少なくなると、発注者の意図が成果物へ正確に反映されやすくなるだけでなく、品質管理の責任の所在が明確になるといったメリットも生まれます。

効率よく開発できる

多重下請構造からの脱却は、開発プロセス全体の効率を向上させます。発注者と開発チームが直接コミュニケーションを取るため、意思決定のスピードが格段に上がります。複数の企業を介した伝言ゲームによるタイムロスがなくなり、仕様変更や追加要件を迅速かつ正確に反映させることが可能です。

特にアジャイル開発のように柔軟性が求められる開発手法においては、発注者と開発者が直接連携し、開発サイクルを短縮することが大切です。

ノウハウを蓄積できる

多重下請構造では、開発や運用に関する知見が外部の下請企業に分散し、発注者側の社内にノウハウが蓄積されにくいという問題があります。

一方、開発を内製化したり開発企業と直接連携したりすると、技術的な知見やプロジェクト管理の経験が自社の資産として残ります。システムに関するノウハウが社内に蓄積されれば、将来的に機能追加や改修、障害などが発生した際にも迅速な対応が可能になるでしょう。

また、外部業者に依存しないため、長期的な視点で運用・保守コストの最適化を行いやすくなります。

多重下請構造の問題点を把握しておこう!

IT業界の多重下請構造は、コスト増加や品質低下、責任所在の不明確化といった多くの問題を含んでいます。階層的な構造から脱却し、開発企業と直接連携することは、開発の効率化と品質向上に不可欠です。長期的な事業成長を実現するためにも、多重下請構造の問題点を知っておきましょう。

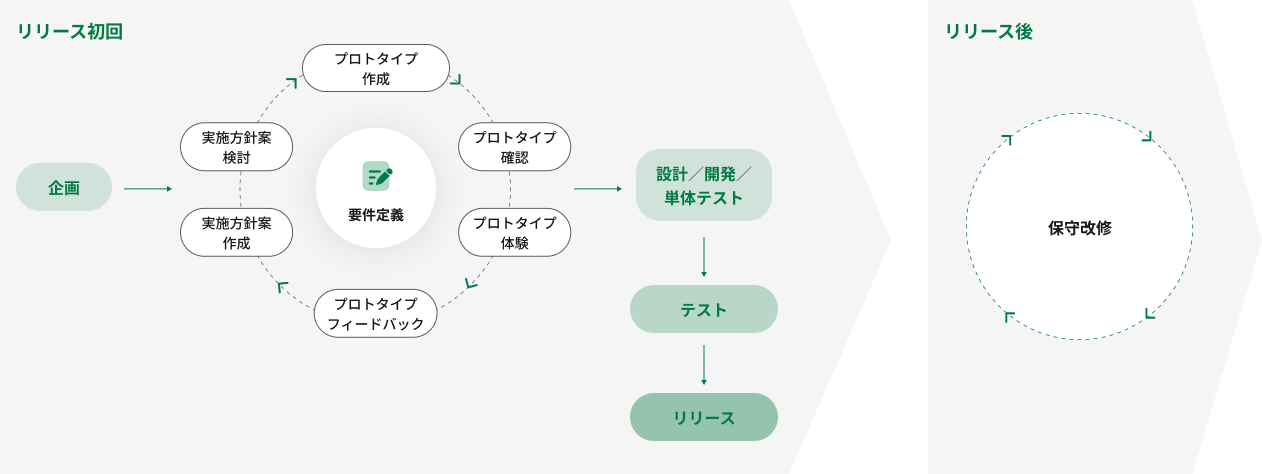

株式会社SPでは、企画から開発、運用までを一貫して担うことで、コミュニケーションのずれや責任の所在が曖昧になるといった課題を解消しています。オフショア開発により、中間コストを排除した高品質かつ費用対効果の高いシステム開発も実現可能です。多重下請構造からの脱却やシステム開発に関する課題をお持ちの企業様は、ぜひ当社へお気軽にご相談ください。