ITエンジニアの業務環境は、生成AIの登場によって大きく変化しています。その可能性に期待する一方で、どのように業務へ取り入れ、付き合っていくべきか悩んでいる方も多いでしょう。

生成AIは、脅威ではなく、エンジニアの生産性を飛躍させる強力な補助ツールです。その能力を最大限に引き出すには、特性を理解した上で、活用のコツと注意点を押さえることが重要です。

本記事では、ITエンジニアが生成AIとうまく付き合うための具体的なコツや、活用する上での注意点について詳しく解説します。

これからのITエンジニアは生成AIとうまく付き合うことが重要

生成AIの技術発展は、ITエンジニアの働き方に大きな変化をもたらしています。エンジニアが生成AIの特性を深く理解し、その能力をうまく活用することは、今後の業務効率や生産性の向上に不可欠です。まずは生成AIの特徴や重要性、そして生成AIができることを見ていきましょう。

生成AIの特徴

生成AIの大きな特徴は、学習済みの膨大なデータを基に、プログラムコードや文章、画像といった新しいコンテンツを創造する点です。この「0から1を生み出す」能力は、データから特定のパターンを識別・分析する従来のAIとは根本的に異なります。両者は対立するものではなく、互いの弱みを補完し合う関係性です。

この技術の基盤には、Transformerモデルや大規模言語モデル(LLM)の発展が存在します。テキストや画像、音声など多様なデータを生成できる一方で、事実に基づかない回答を生み出す「ハルシネーション」という課題も持っています。

生成AIをうまく活用する重要性

ITエンジニアにとって、生成AIをうまく活用することは、自身の市場価値を高める上で極めて重要です。単純なコーディングのような一部の作業はAIに代替される可能性がありますが、それはエンジニアがより創造的な業務に集中できる機会を意味します。

AIにはない、人間ならではのコミュニケーション能力や、高度な問題解決能力の価値は、相対的に高まるでしょう。AIを強力なアシスタントとして使いこなし、生産性を飛躍的に向上させることが重要です。

生成AIを活用してできること

ITエンジニアの業務において、生成AIを活用できる場面は多岐にわたります。

代表的な活用例は、プログラムコードの生成やレビューです。具体的な指示を与えることで、特定の機能を持つコードを素早く作成したり、既存のコードの品質をチェックしたりできます。

また、テスト仕様書や技術ドキュメントの作成、あるいは翻訳といった作業の効率化も可能です。デバッグの際にはエラーの原因特定を助ける役割を果たし、新しい技術を学ぶ際の学習支援ツールとしても役立ちます。

生成AIをうまく活用することで、エンジニアは単純作業から解放され、より高度な問題解決に時間を割けるようになるでしょう。

生成AIとうまく付き合うコツ

生成AIから質の高い回答を引き出すには、いくつかのコツを押さえる必要があります。

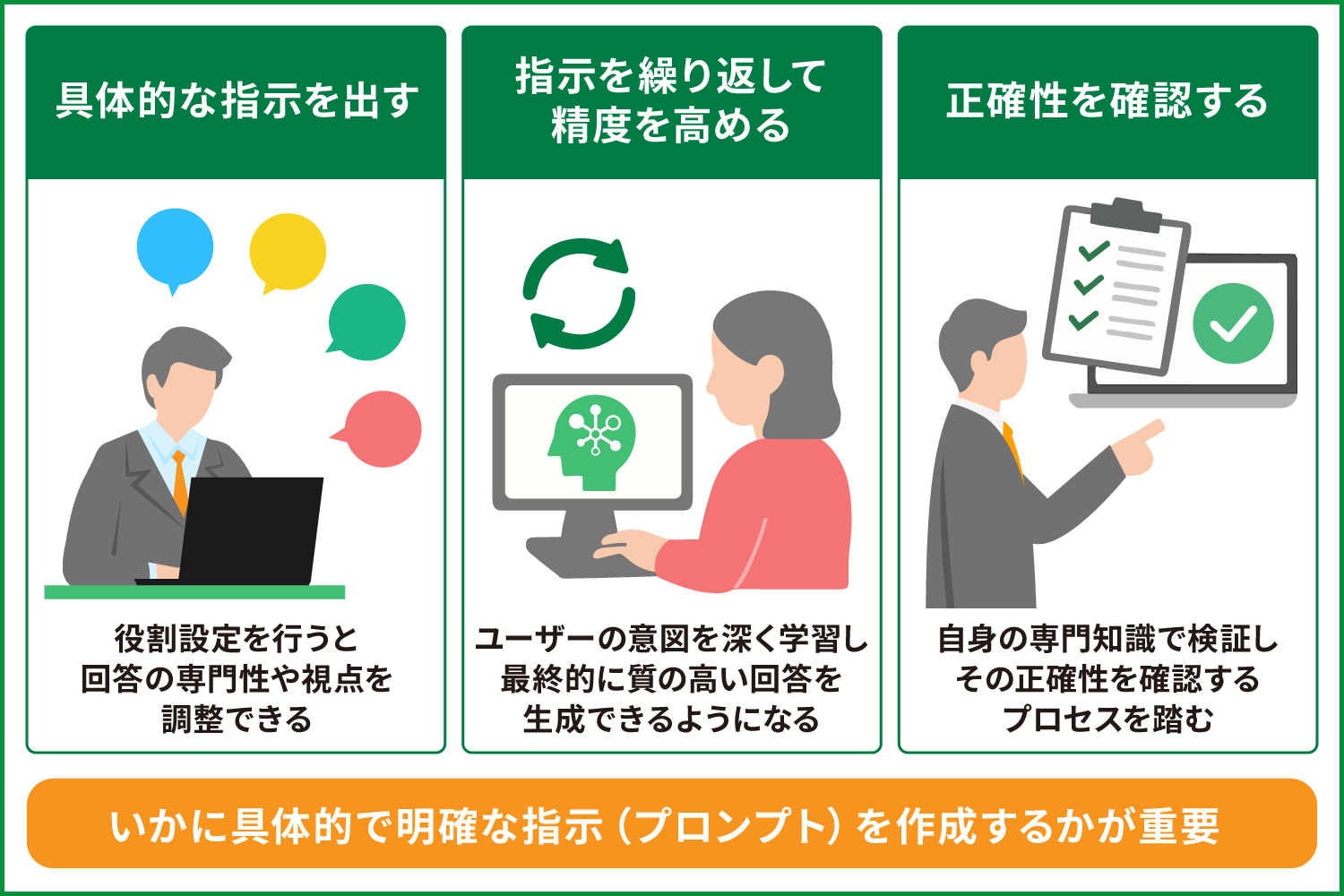

生成AIは、指示が曖昧だと意図しない回答を返すことがあるため、いかに具体的で明確な指示(プロンプト)を作成するかが重要です。一度で完璧な答えを求めず、対話を繰り返しながら回答の精度を高めていきましょう。

ここでは、エンジニアが生成AIをうまく使いこなすための具体的なコツを解説します。

具体的な指示を出す

生成AIから意図した回答を引き出すには、具体的で明確な指示(プロンプト)を出すことが不可欠です。曖昧な依頼では、AIは求める結果を正確に理解できません。

例えば、「Pythonのコードを教えて」ではなく、「Pythonで使えるソートアルゴリズムのサンプルコードを、初心者向けにコメント付きで作成して」のように、目的や制約条件を詳細に伝えると良いでしょう。

さらに、「あなたはベテランのプログラマーです」といった役割設定を行うと、回答の専門性や視点を調整できます。出力形式を指定することや、思考のステップを順序立てて実行させる手法も有効です。

指示を繰り返して精度を高める

生成AIから一度の指示で完璧な回答を得るのは困難です。重要なのは、AIとの対話を繰り返しながら段階的に回答の精度を高めていくプロセスです。最初の回答が意図と異なる場合、「この観点を加えて」「別の例を提示して」のように追加の指示を与え、対話を通じて軌道修正を行いましょう。

AIを思考の壁打ち相手や優秀なアシスタントと捉え、根気強くコミュニケーションを取ることが大切です。この試行錯誤の過程を経ることで、AIはユーザーの意図を深く学習し、最終的に質の高い回答を生成できるようになります。

正確性を確認する

生成AIは、事実に基づかない情報を生成する可能性があります。そのため、AIが生み出したプログラムコードや技術情報を鵜呑みにするのは大変危険です。

エンジニアとして生成AIを活用する場合、生成された内容を自身の専門知識で検証し、その正確性を確認するプロセスを踏みましょう。AIの回答はあくまで参考情報として捉え、検証作業を業務フローに組み込むことが重要です。

ITエンジニアが生成AIを活用するときの注意点

生成AIは強力なツールですが、その活用にはいくつかの注意点が存在します。エンジニアが安全に生成AIを活用するために、押さえておくべきポイントを解説します。

自己判断力を鍛える

生成AIの回答は、あくまで参考情報と捉え、最終的な意思決定は人間が行いましょう。AIの出力結果を無条件に受け入れるのではなく、自身の専門知識と経験を基に内容を吟味することが重要です。

生成AIをアシスタントとして活用する場合、生成物の責任は利用する人間が負うことを忘れず、常に批判的な視点を持つことが大切です。AIに依存しないためにも、自身の判断力を継続的に鍛える姿勢を保ちましょう。

継続的に学習する

生成AIの技術は急速に進化しているため、ITエンジニアは知識をアップデートし続ける必要があります。新しいAIモデルの特性や機能を学び、AIの能力を引き出す専門スキルを磨いておきましょう。

また、AIに代替されにくい設計や要件定義といった能力を深めることも大切です。継続的な学習姿勢が、変化の激しい時代において自身の価値を高めることにつながるでしょう。

セキュリティリスクに注意する

生成AIの利用には、情報漏洩という重大なセキュリティリスクが伴います。業務で扱う機密情報や個人情報をプロンプトに入力すると、入力情報がAIの学習データとして意図せず再利用され外部に漏洩する恐れがあります。入力データが学習に使われない設定やAPI経由での利用などの対策を講じましょう。

また、AIの生成物が第三者の著作権を侵害する可能性も考慮しなければなりません。リスクを組織的に管理するため、企業は明確な利用ガイドラインを策定し、従業員に周知することが不可欠です。

ITエンジニアは生成AIをうまく活用していこう!

ITエンジニアが生成AIとうまく付き合うには、具体的で明確な指示を出し、対話を通じて回答の精度を高めることが重要です。生成された内容は鵜呑みにせずにファクトチェックを行い、自身の専門知識に基づいて判断しましょう。情報漏洩などのセキュリティリスクを理解し、技術の進化に合わせて継続的に学習する姿勢も大切です。

生成AIを自社の業務システムへ安全に組み込むには、専門的な技術と知見が必要です。株式会社SPは、システム開発からインフラ構築までをワンストップで提供し、お客様のDX推進を支援します。生成AIの活用や業務のIT化でお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。