はじめに

「エンジニアだから文章書けなくてもいいや~」

なんてことを言う人は…あまりいないと思いますが。

「エンジニアなのにこんなたくさん文章書かされるの?」

と思うことはあるかと思います。

仕様書だったり、報告書だったり、手順書だったり…。

チームのため、あるいは業務効率化のために、情報共有は欠かせません。

「読者や⽬的に合わせて、技術をわかりやすく伝えること」

これがテクニカルライティングの基本です。

情報を伝えるために大切なこと

- 伝える情報を整理する

- ⾒出し単位でアウトラインを作る

- 段落単位で⽂章の⾻組みを作る

- わかりやすく、簡潔な⽂章で書く

大切なことはこの4つです。

だいたい、たいていの人は細部まで読みません。業務でテキストを読む場合、必要なことは「情報を得ること」であって「読むこと」ではないからです。

1. 伝える情報を整理する

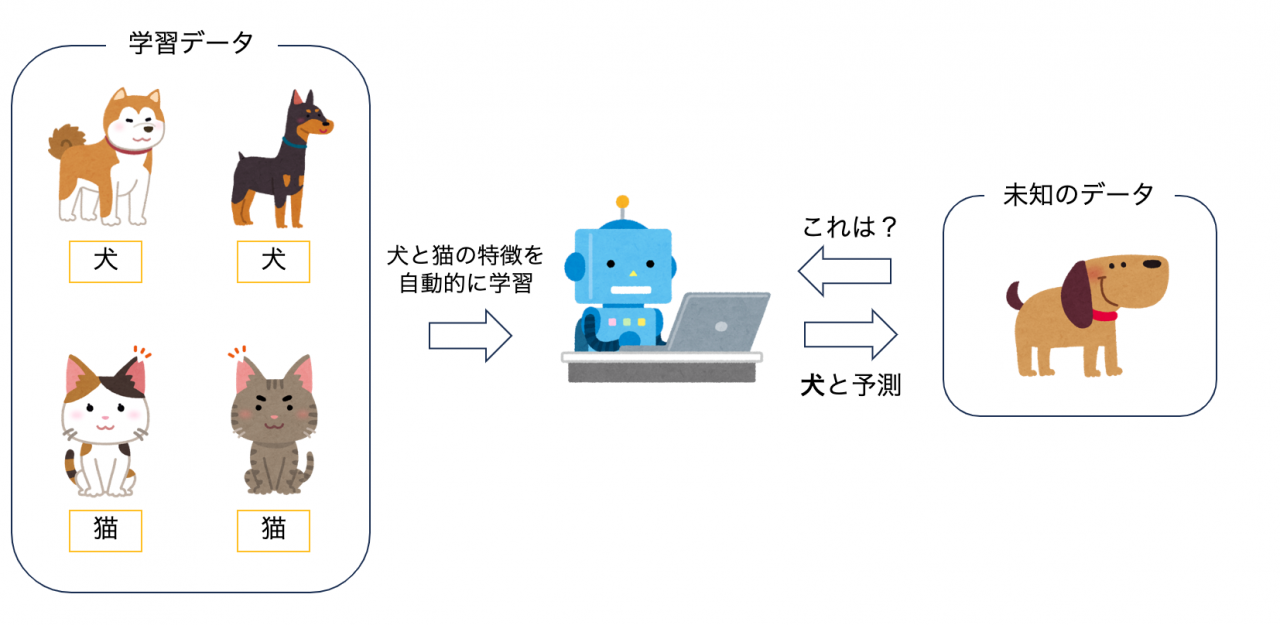

「誰が読むのか」「どういう情報を求めているのか」この2点を常に頭に置いておきましょう。

基本的には、伝える情報を階層構造として整理することが大切です。

全体から部分へ、概要から具体例へ、順を追って記載していくとよいでしょう。

技術書を例にとると

まずタイトルがあって、目次があって、章立てされていて、項目ごとに内容が分かれています。

WEBページでも、まずTOPがあり、カテゴライズされたページがあり、さらにページごとに内容が分かれています。TOPを見れば何についてのページなのかわかるようになっています。

順に説明していくことが分かりやすさにつながります。

また、読み手によって持っている知識や欲しい情報は様々です。

途中から読んでも理解できてしまう人もいれば、先頭から読まないと分からないという人もいるでしょう。

急いでいるなら、欲しい情報だけ知りたい、ということがあるかもしれません。

どこに何が書いてあるかがわかるよう、適切なタイトルと⾒出しを付けることが大事です。

2. ⾒出し単位でアウトラインを作る

アウトラインとは

・ものごとの概略や大筋

・ドキュメントにおけるアウトラインとは、章・節・項などの⾒出しを階層的に設定し表示したもの

このアウトラインを作ることで、

・説明の流れが読み手にも理解しやすくなる。

・必要とする情報がどこに書かれているか探しやすくする。

という効果があります。

アウトラインを作るためにはまず「情報を適切に分解すること」が必要です。

きれいに分解する必要はありません。読み手の目的に合わせて分解することが大切です。

そして、分解した要素の中から、見出しをつけなくてはいけない要素を選び、見出しを決めていきましょう。

3. 段落単位で⽂章の⾻組みを作る

文章の骨組みを作るときに、大事なことは

- ひとつのドキュメントで、1つのテーマ

- ひとつの見出しで、1つのサブテーマ

- ひとつの段落でひとつのトピック

この3つです。

ドキュメント全体を見た場合、テーマがあっちへ行ったりこっちへ行ったりしていたら分かりにくいですよね。

おなじように、ひとつの見出しに別のことが2つ以上書かれていたら混乱してしまいます。

また、だらだらと長く書いても読み手は疲れてしまいます。紙で出力するものなら、ひとつの段落はせいぜい4~8文程度。WEB媒体なら2~4文程度が目安です。

長すぎると読みづらくなりますし、逆に短すぎても言葉が足りなくなってしまうので気をつけましょう。

文章を書き始める前に、段落単位で文章の構成を組んでおくことが大事です。

トピックを意識することで、

読み手は

1.順序だてて話題が進むため、理解しやすくなる

2.知っていることがあれば、段落単位で読み飛ばせる

書き手は

1.書くべき内容が決まっているため書きやすくなる

2.内容の過不足を把握しやすくなる

といったメリットがあります。

4. わかりやすく、簡潔な⽂章で書く

書く時の心構えとして大事なことは、

・常に読み手を意識しながら書く

どんな人が読むのか

どんな情報を探すのか

どこで読むのか

…etc.

・簡潔に書く

この2つです。

文章を書くときの大前提に「一文一意/一文一義(いちぶん-いちい/いちぎ)」があります。

ひとつの文章では、ひとつの事柄だけを説明する。という意味ですね。

たとえば、製品マニュアルを書くことになった場合、

「商品の蓋を開けると、青いスイッチがあり、その隣に赤いボタンがあるので、そのボタンを押して表示を確認してから次に青いスイッチを入れて…」

と書かれていたらどう思いますか?

最初に何をすればいいの?これは何のマニュアル?となってしまいます。

なので、ひとつの文は長すぎず短すぎず、なるべく100文字以内に納めるようにしましょう。

また、最初のほうにも書きましたが、

たいていの人は細部まで読みません。業務でテキストを読む場合、必要なことは「情報を得ること」であって「読むこと」ではないからです。

短文のSNS投稿ツールX/Twitterや、Instagramなどでもよく話が大幅に逸れて炎上していることがあります。

X/Twitterなんて、課金しなければ全角140文字しか投稿できないのに、自分に都合のいい部分だけ切り取って読む人が多いので炎上しやすいんです…。

ビジネスの世界はそこまで揉めることはありませんが、相手の負担を減らし、伝えたいことが正しく伝わるためにも

・重要なことから書く(まず主張、そのあとに理由を書く)

・読み手の視点で書く

・能動態と受動態を使い分ける

・読点を適切に打つ

・並列の情報には箇条書きを使う

・できるだけ具体的に書く

・肯定形で書く(特に⼆重否定は使わない)

これらを守って書くようにしましょう。

以下に、読みづらい文章と読みやすいとされる文章の例を挙げておきます。

どう違うのか、読んでみてください。

| 読みづらい例 | 読みやすい例 | |

|---|---|---|

| 重要なことから | 外出先から空き時間にメールを確認したり、オンラインミーティングに参加したり、報告書を提出したりできるようになるから、業務でスマートフォンを活⽤することが、⽣産性の向上に繋がります。 | 業務でスマートフォンを活⽤することは、⽣産性の向上に繋がります。なぜなら、外出先から空き時間にメールを確認したり、オンラインミーティングに参加したり、報告書を提出したりできるようになるからです。 |

| 視点を意識して | ニュースレターにご登録いただくと、アプリのアップデート情報を定期的にメールでお送りします。 | ニュースレターにご登録いただくと、アプリのアップデート情報をメールで受け取ることができるようになります。 |

| 受動態と能動態を正しく使い分ける | アプリをリセットすると、すべてのデータを削除します。 | アプリをリセットすると、すべてのデータが削除されます。 |

| 読点を活用する | スマートフォンには、加速度計やジャイロスコープや近接センサーや光センサーなどのセンサーが組み込まれています。 | スマートフォンには、加速度計、ジャイロスコープ、近接センサーや、光センサーなどのセンサーが組み込まれています。 |

| 具体的に書く | 簡単に使えます。 | このアプリは直感的に操作できるように設計されています。 |

| 肯定形で書く | ソフトウェアのアップデートは放置したままにしないでください。 | ソフトウェアはなるべく早めにアップデートしてください。 |

| 肯定形で書く | 5名以上の予約は受け付けられません。 | 4名までご利用いただけます。 |

| 二重否定を使わない | 信頼できないアプリはインストールしないでください | 信頼できるアプリをインストールしてください。 |

さいごに

このほかにも「てにをはに気を付ける」、「係り受けの関係に気を付ける」、「同じ助詞が連続しないように気を付ける」、「ねじれ文に気を付ける」など、文章を書く上で気を付けるべき点はたくさんあります。

文章力をアップするコツは、いろんな本をたくさん読むこと。

仕様書やビジネス文書だけでなく、小説や論文など、いろんな種類の本を読み、アウトプットすることで文章力もアップします。