システムの安定稼働は事業継続に不可欠ですが、専門知識を持つ人材の確保や24時間体制での監視は容易ではありません。担当者の負担が増えたり、障害発生時の対応が遅れたりといった課題を抱えている企業も多いでしょう。

このような課題を解決する選択肢の一つが、システムの保守運用を専門業者へ外部委託することです。コストや安全性を正しく理解し、自社に合った委託戦略を立てることが重要です。

本記事では、システムの保守運用を外部委託するメリットとデメリット、そして委託先を選ぶ際の注意点について詳しく解説します。

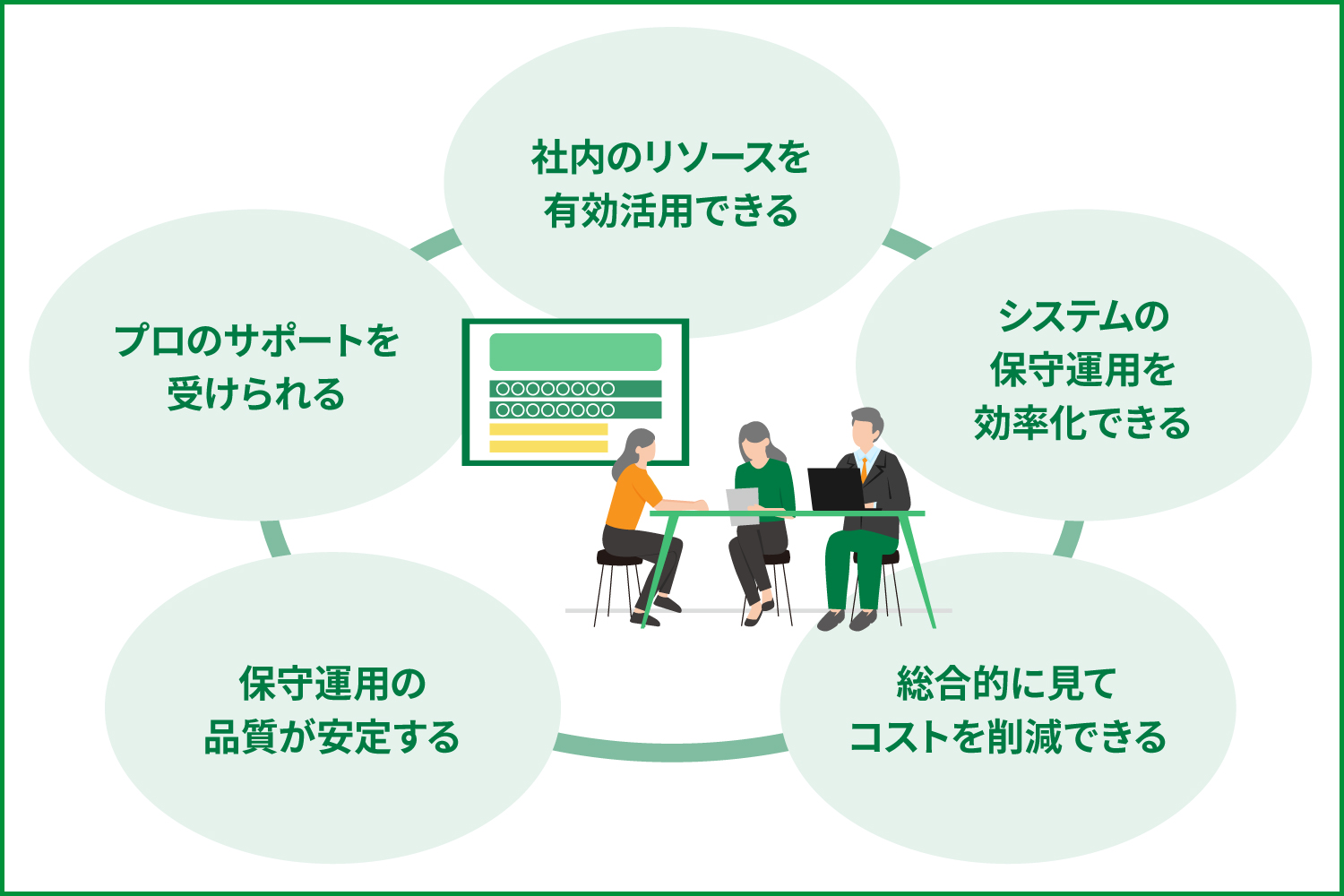

システムの保守運用を委託するメリット

システムの保守運用を外部の専門業者に委託すると、社内リソースの有効活用やコスト削減など、多くの利点があります。

社内のリソースを有効活用できる

システムの保守運用業務を外部に委託すると、自社の社員をより重要なコア業務へ集中させられます。日々の監視や障害対応といった業務から解放されるため、企業の成長に直結する企画や開発などに人材を再配置できるのです。

専門知識を持つIT人材の採用や育成には多大な時間と費用がかかりますが、委託によってその負担も軽減されます。結果として、限られた社内リソースを事業の核となる部分に割り当てることが可能です。

プロのサポートを受けられる

専門業者に委託すると、システム保守運用のプロによる質の高いサポートが受けられます。自社では構築が難しい24時間365日の監視体制や、緊急時の障害対応も任せることが可能です。

業者によっては、医療やECサイトといった特定の分野に関する知見や実績を持つ場合もあります。そのため、システムの安定稼働はもちろん、業界特有の課題に対応した専門的なアドバイスも期待できるでしょう。

システムの保守運用を効率化できる

専門業者は、保守運用に関する最適化された手順やノウハウを確立しています。システムの監視や定期的なメンテナンス、障害が発生したときの報告フローなどが体系化されているため、属人化を防ぎつつ効率的に運用しやすいのです。

自社で対応する場合、担当者のスキルによって作業の質や時間にばらつきが出がちですが、委託すれば常に一定水準の対応が保たれます。その結果、障害からの復旧時間短縮や問題の防止につながり、システム全体の運用がスムーズになります。

保守運用の品質が安定する

外部に保守運用を委託すると、担当者のスキルや経験に左右されない、安定した品質の保守運用が可能になります。専門の業者は確立された運用マニュアルや管理体制に基づき、標準化されたサービスを提供するため、常に一定の品質が期待できます。

また、社内の担当者が交代したり退職したりしても、保守運用のレベルが下がりません。担当者が交代や退職をしても、一定水準のサービスが継続して提供されるため、システムの安定した稼働につながります。

総合的に見てコストを削減できる

システムの保守運用を委託すると、総合的なコストの削減につながる可能性があります。

専門知識を持つ人材を自社で直接雇用する場合、高額な人件費や採用・教育コストが発生します。外部委託であれば、必要なスキルを持つチームのサポートを月額費用などで利用できるため、結果的に費用を抑えられるのです。

業者によっては、オフショア開発拠点を活用し、品質を維持しながらコストを最適化する提案も行っています。自社で運用体制を構築・維持する費用と比較すると、委託の方が経済的なメリットは大きいでしょう。

システムの保守運用を委託するデメリット

多くの利点がある一方、システムの保守運用を外部に委託するには、社内にノウハウが蓄積しにくいなどのデメリットも存在します。

社内にノウハウを蓄積できない

保守運用業務を完全に外部へ任せると、社内にシステムの詳細な知識や障害対応の経験が蓄積されにくいです。トラブル解決の具体的なプロセスや技術的な知見が社内に残らないため、委託先への依存度が高まるのです。

その結果、将来的に運用を内製化したり、別の業者へ切り替えたりする際のハードルが高くなる可能性があります。

迅速な対応ができないケースもある

外部に委託した場合、緊急時の対応が社内で行うよりも遅れる可能性があります。障害発生の報告から状況確認、対応開始までにコミュニケーションのタイムラグが生じることがあるためです。

特に委託先の営業時間が限られている場合、夜間や休日に発生したトラブルへの対応が翌営業日であることも考えられます。契約内容を事前に確認しないと、いざというときに迅速な対応が受けられないケースも出てきます。

システムの保守運用を委託するときの注意点

システムの保守運用を外部に委託する際は、契約内容や業者の選定で注意すべき点がいくつかあります。

複数の業者から見積もりをもらう

委託先を選定する際は、複数の業者から見積もりを取得し比較検討することが重要です。

料金体系は業者によってさまざまで、同じ業務範囲を依頼しても費用に差が出ることがあります。見積もりを請求し、各業者が提供する具体的なサービス内容やサポート体制の違いを把握しましょう。

また、見積もりを依頼した際の担当者の対応の速さや提案内容も、その業者の信頼性を測るための判断材料です。コストだけでなくサービス内容や対応の質を総合的に評価し、自社に合う業者を見極めましょう。

契約期間を確認する

契約期間の確認は、将来的な柔軟性を確保するために不可欠です。多くの契約には自動更新の条項が含まれており、解約したい場合に特定の期間内に通知が必要な場合があります。

短期契約は柔軟性が高い反面、長期契約に比べてコストが割高になる傾向があります。一方で、長期契約はコストを抑えられますが、サービス内容に不満があっても容易に業者を変更できません。

自社の事業計画やシステムの将来性を見据え、解約条件や違約金の有無までしっかり確認した上で契約しましょう。

対応できる業務範囲を確認する

業者を選ぶときは、委託する業務の範囲を契約前に明確に定義することが大切です。システムの監視や障害対応といった基本的な保守だけでなく、機能追加や改善提案まで対応できるのかを確認しましょう。

業者によって標準サービスの範囲が異なるため、「どこまでが契約内で、どこからが追加料金か」をしっかり押さえておくのがおすすめです。また、企画から開発、運用まで一貫してサポートできる業者を選べば、将来的なシステムの拡張にもスムーズに対応できます。

情報漏えいに注意する

システムの保守運用を委託する際は、情報漏えいのリスクに細心の注意を払う必要があります。委託先は自社のサーバーやデータベースにアクセスするため、顧客情報や機密情報が外部に漏れる可能性はゼロではありません。

業者を選ぶ際は、情報セキュリティに関する認証(たとえば、ISMS認証やプライバシーマーク)を取得しているかどうかを確認することが重要です。また、契約前に秘密保持契約(NDA)を結び、万が一のトラブルが起きた場合の責任の範囲を明確にしておきましょう。

目的を明確にしてからシステムの保守運用を委託しよう!

システムの保守運用を外部に委託すると、社内リソースの有効活用やコスト削減といったメリットが期待できます。その一方で、社内にノウハウが蓄積しにくいなどのデメリットもあります。

業者を選ぶときは、委託の目的を明確にしてから、複数の業者を比較するのがおすすめです。業務の範囲や契約内容を慎重に確認した上で、自社に合うパートナーを選びましょう。

株式会社SPは、企画から開発、保守運用まで一貫してお客様のビジネス成長をサポートします。海外拠点を活用したコスト削減や、AI技術を使った業務効率化など、お客様の課題に合わせて柔軟にご提案します。システムの保守運用でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。