製造業の外観検査や店舗の在庫管理など、物体検出技術の活用が広がっています。しかし、期待した精度が出ずに不良品の見逃しや誤認識が発生し、実用化の壁に直面するケースも少なくありません。

物体検出の精度を高めるためには、技術の特性を理解し、目的に合った手法を選ぶことが大切です。また、データ拡張や転移学習などのテクニックを活用することで、モデルの性能をさらに向上させられます。

本記事では、物体検出の基本的な手法から、精度を高めるための具体的な方法までを詳しく解説します。

物体検出とは?

物体検出とは、画像や動画の中から特定の物体の位置、種類、そして個数を識別する技術です。画像全体が何であるかを分類する画像分類とは異なり、物体検出は「どこに」「何が」あるかを四角い枠(バウンディングボックス)で示せる点が特徴です。

この処理は、主にディープラーニングのモデルである、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を用いて行われます。スマートフォンの顔認識機能や産業用の自動検査、インフラ管理など、社会のさまざまな場面で活用が進んでいます。この技術の精度を高めることは、システムの信頼性向上に直結します。

物体検出の精度を高める重要性

物体検出の精度は、技術を導入したビジネスの成果に直接的な影響を及ぼします。

例えば、製造業の外観検査において精度が低い場合、不良品の見逃しが発生し、製品の品質低下や顧客からのクレームにつながる恐れがあります。自動運転の領域では、歩行者や障害物の誤認識が重大な事故を引き起こすリスクにつながります。また、店舗の在庫管理システムで商品カウントの精度が不足している場合、販売機会の損失や過剰在庫の問題が生じます。このように、実用レベルの精度を確保することは、物体検出技術を活用する上で極めて重要な課題です。

物体検出の基本的な手法

物体検出を実現するためのアルゴリズムには、多様な種類が存在します。各手法は、処理速度や検出精度においてそれぞれ異なる特徴を持っており、目的や用途に応じて適切なモデルを選択することが重要です。ここでは、代表的な物体検出の手法をいくつか紹介します。

R-CNN

R-CNNは、ディープラーニングを物体検出に応用した初期の手法として知られています。まず、画像の中から物体が存在する可能性のある領域を複数抽出し、それぞれの領域に対してCNNを使って物体の種類を識別します。

段階的なプロセスを経ることで高い検出精度を実現しましたが、処理速度に課題がありました。そのため、後に「Fast R-CNN」や「Faster R-CNN」といった改良手法が開発されました。

YOLO

YOLOは、「You Only Look Once」の略で、画像を一度だけ処理して物体の位置と種類を特定する手法です。R-CNNのように候補領域の抽出とクラス分類を段階的に行うのではなく、単一のニューラルネットワークで直接検出を行うのが特徴です。

この「One-Stage」と呼ばれるアプローチにより、YOLOは他の手法と比べて非常に高速な処理が可能です。リアルタイム性能の高さから、動画解析や自動運転などの分野で広く利用されています。ただし、小さな物体の検出精度は他の手法に劣る場合があります。

SSD

SSDは、「Single Shot MultiBox Detector」の略称を持つ物体検出の手法です。このアルゴリズムはYOLOと同様に、画像を一度だけ処理する「One-Stage」方式を採用しており、高速な検出を実現します。

SSDの特徴は、サイズの異なる複数の特徴マップを用いて、一つの画像内にある大小さまざまな物体を同時に検出できる点です。これにより、処理速度を維持しながら、比較的小さな物体の検出精度も向上しています。速度と精度のバランスが優れているため、リアルタイム性が求められる多様なアプリケーションで活用されています。

DETR

DETRは、「DEtection TRansformer」の略で、2020年に発表された物体検出手法です。自然言語処理で使われる「Transformer」モデルを応用しているのが特徴です。

従来のモデルで必要だった候補領域の抽出や、重複する検出結果を取り除く後処理などの複雑な工程が不要になりました。シンプルな構造で高い検出精度を実現し、物体検出分野に新しいアプローチをもたらしています。

HOG

HOGは、「Histogram of Oriented Gradients」の頭文字を取った、古典的な特徴量抽出手法の一つです。ディープラーニングが普及する前から、特に歩行者検出の分野で広く使われてきました。

画像の各領域で輝度勾配の方向をヒストグラム化し、それを物体の特徴として利用します。物体の形状や輪郭を表現するのに優れており、現在はディープラーニング手法が主流ですが、HOGは計算コストが低いという利点もあります。

物体検出の精度を高める方法

物体検出の精度を向上させるためには、いくつかのアプローチが存在します。学習に用いるデータセットを工夫する方法や、既存の学習済みモデルを応用する方法が代表的です。これらの方法を適切に活用することで、検出モデルの性能をさらに高めることが可能です。

データ拡張

データ拡張は、学習データの量が限られている場合に有効な手法です。少量のデータだけでモデルを学習させると、特定の画像パターンに過剰に適合してしまい、未知のデータに対応できない過学習に陥りがちです。

過学習の問題を防ぐため、データ拡張では既存の画像に回転や拡大縮小、反転といった加工を施します。明るさの変更なども行い、疑似的にデータ量を増やすことでモデルの学習を促します。

アンサンブル学習

アンサンブル学習は、複数の異なる学習モデルを組み合わせて、単一のモデルよりも高い精度を目指す手法です。各モデルの予測の癖や弱点を補い合うことで、全体としてより頑健で安定した予測結果が得られます。

代表的な方法には、複数のモデルの予測を平均化するバギングや、モデルが間違えたデータを次のモデルが重点的に学習するブースティングなどがあります。単独のモデルで精度向上が難しい場合でも、アンサンブル学習を使うことで検出性能の大幅な向上を期待できます。

転移学習

転移学習は、大規模なデータセットで事前に学習したモデルを、別の新しいタスクに応用する手法です。特に、自社で十分な学習用データを用意できない場合に効果的です。一般的には、学習済みモデルの汎用的な特徴抽出能力を活用し、最終層などを自社のデータに合わせて再学習します。

転移学習を使えば、ゼロからモデルを構築するよりも短期間で高精度な物体検出モデルを開発できます。

物体検出の精度を向上させよう!

物体検出は画像から物体の位置や種類を特定する技術であり、検出精度はビジネスの成果に直結します。精度を高めるには、YOLOやSSDといった手法の選択に加え、データ拡張や転移学習といったアプローチが有効です。自社の目的や課題に応じて、紹介した手法を適切に組み合わせることが精度向上のポイントです。

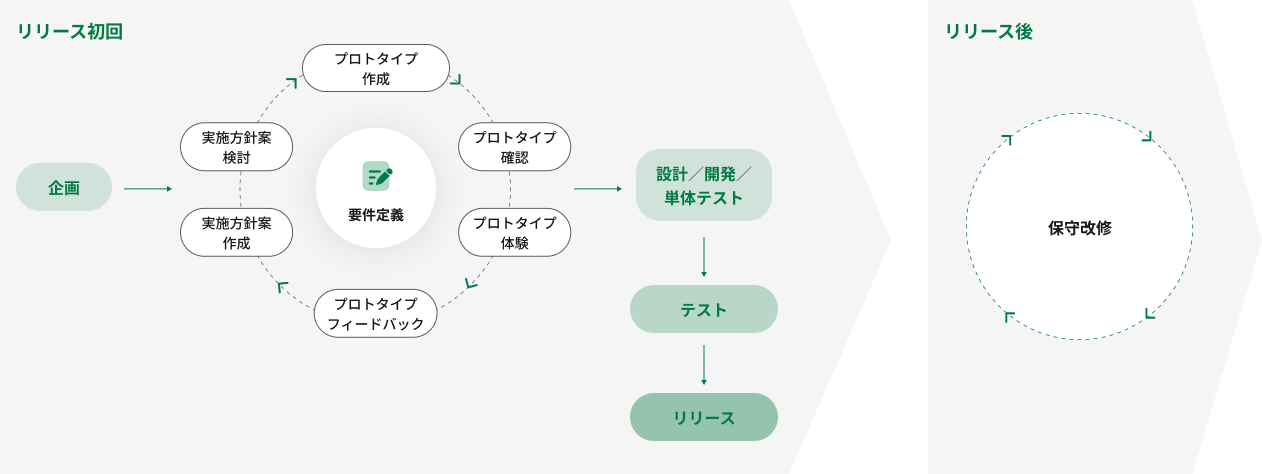

自社だけで適切な手法を選定することが難しい場合もあるのではないでしょうか。株式会社SPは、企業の現場に寄り添い、言葉にしにくいご要望も形にするDX支援を提供しています。PoCから段階的に導入することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。